副所長齊藤 実

グリア細胞は神経細胞とともに脳を構成する主要細胞であり、グリア細胞には神経細胞による情報伝達の維持管理と調節修飾といった二つの重要な役割が知られています。今回我々はこれら二つに加えて、グリア細胞が神経細胞と同様、情報伝達の本体として働き、嫌悪学習の成立に必要な嫌悪感覚情報を伝達することをショウジョウバエで明らかにしました。

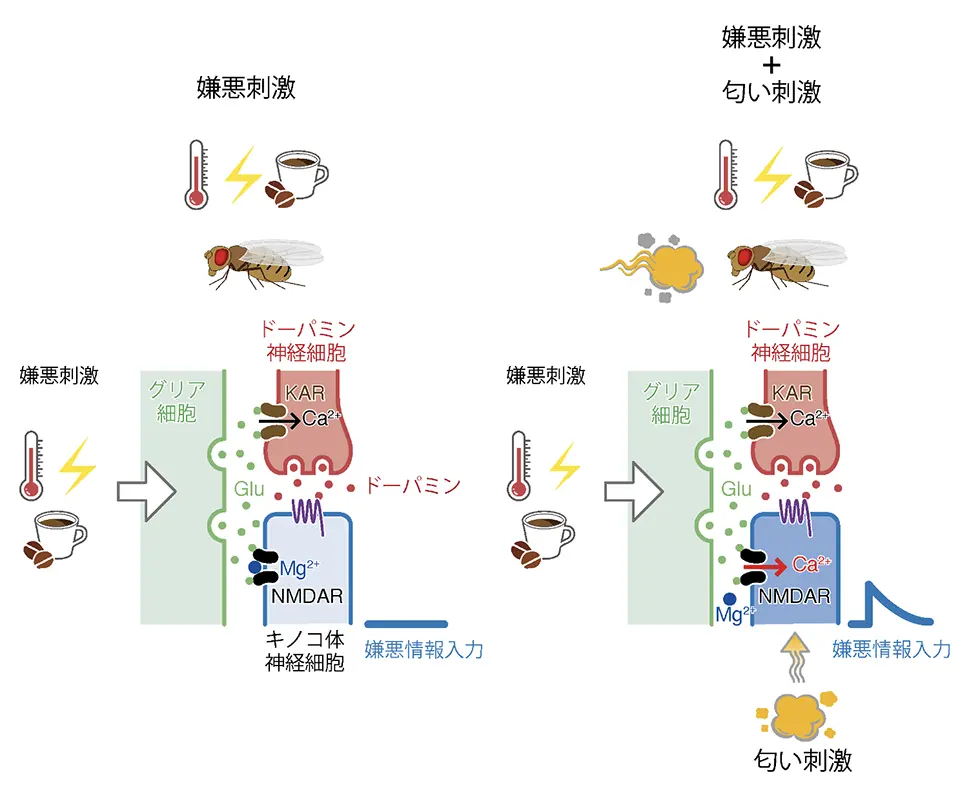

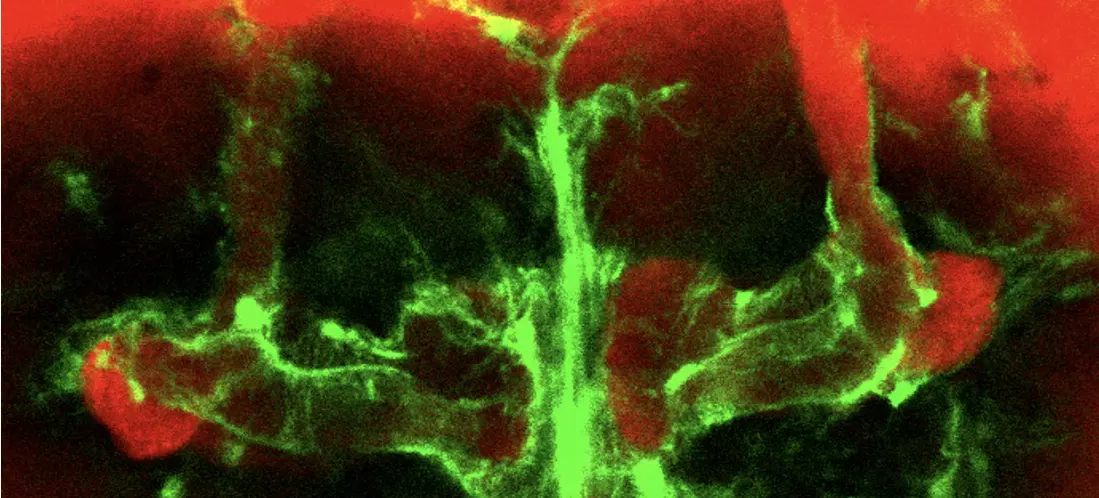

匂いと電気ショックなどの嫌悪刺激を組み合わせた連合学習をショウジョウバエで行うと、匂いの情報とショックの情報がキノコ体という脳の記憶中枢に入力され、匂いを嫌いな匂いとして記憶します。従来の学習モデルでは、嫌な感覚の情報はドーパミン神経細胞から放出されるドーパミンによりキノコ体に伝達されると考えられていました。しかし我々はこれがドーパミン神経細胞ではなく、キノコ体を取り囲むグリア細胞(図1)から放出されるグルタミン酸によることを発見しました。さらに嫌悪感覚情報の入力は全てのキノコ体神経細胞に起こるわけではなく、匂いに対して応答したキノコ体神経細胞に対して選択的に起こること、またグリア細胞が放出するグルタミン酸がドーパミン神経細胞にも嫌悪感覚情報を伝えることで、ドーパミン放出が起こることも分かりました(図2)。これはいままで神経細胞が行うと考えられていた情報伝達をグリア細胞も行うことを示した初めての発見です。

現在、各種精神神経疾患とグリア細胞の機能障害との関わりが示唆されています。本研究を契機としてグリア細胞による情報伝達の仕組みがさらに解明されることで、精神神経疾患とグリア細胞との新たな関わりが明らかになり、診断・治療の開発へと繋がることが期待されます。本研究はこれまでの単離脳のイメージング解析の結果と NMDA受容体の免疫染色の結果から、キノコ体への嫌悪情報入力がドーパミンではなく、グルタミン酸作動性であることが示唆されたことに始まります。最初のデータとして新規の小胞グルタミン酸輸送体がクローニングされ、論文として出版されるまで、5年以上の地道な研究が続きました。これが可能であったのも、性急な成果で妥協せずに研究が継続できる研究所だったからだと思います。我々は先端的・革新的な研究成果を上げることで医療福祉のみならず、学術・文化都市として東京都の世界に向けてのプレゼンス向上にも貢献することを目指しています。