心の健康ユニット 副参事研究員宮下 光弘

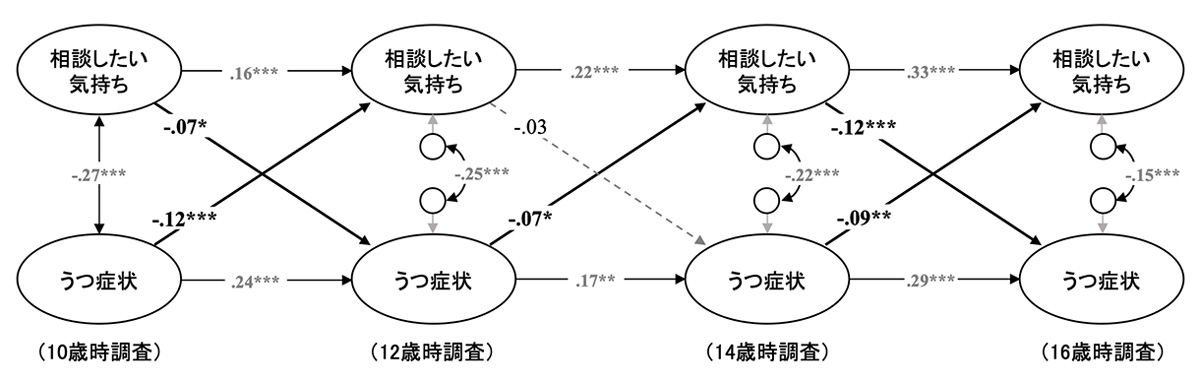

「困ったら相談しましょう」という呼びかけは、学校や職場でよく耳にします。しかし、本当に困ったときに相談することは難しいと思いませんか?なぜなら、本当に困った時には相談したい気持ちが弱くなってしまうことが直感的にイメージされるからです。ところが、当たり前に思えるこのイメージが正しいかどうか、これまで科学的に厳密な方法で検証されたことはありませんでした。そこで私たちは、大規模思春期コホート研究1)で、「気分が落ち込む」、「何をしても楽しくない」といったうつ症状が悪くなると、相談したい気持ちが弱くなるのか、という仮説を検証しました。今回私たちは、思春期の子どものうつ症状と相談したい気持ちを、2年おきに4回調査しました(10歳、12歳、 14歳、16歳)。このデータをランダム切片交差遅延パネルモデル2)と呼ばれる最新の統計手法により解析した結果、全ての調査時期の間(10歳→ 12歳、12歳→ 14歳、 14歳→ 16歳)で、「うつ症状が悪くなると、相談したい気持ちが弱くなること」を明らかにしました(図参照)。

本研究は、「うつ症状が悪くなると、相談したい気持ちが弱くなる」 という誰もが直感的にイメージすることを、世界で初めて科学的に立証しました。学校現場では、子どもに対して「困ったら相談すること」 という教育指針が示されています。しかし、今回の研究結果は、「困ったときには、相談したい気持ちが弱くなってしまい、相談できない可能性が高くなること」を示しています。したがって、本当に困っていて相談したい気持ちが弱くなっているときの SOS の出し方として、「困ったら相談しましょう」 という教育指針は望ましくありません。このように困り果てた後に難しい対応を教えようとするのではなく、子どもが困る前に、あるいは困りごとが小さいときからの対策が必要です。そのためには、普段から周囲の大人が子どもと積極的にコミュニケーションをとり、大人が「自然と」子どもの不調に気づき、子どもも「自然と」大人に相談したくなるような信頼関係を積極的に築く努力をすることがとても重要です。