国民の3人に1人が 65 歳以上となる超高齢社会に近づきつつあるなか、認知症は患者さんご本人のみならず、ご家族や地域社会全体に大きな影響を与える深刻な課題です。中でも「変性性認知症」(アルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症など)は、発症の原因や進行メカニズムが未だ十分に解明されておらず、有効な治療薬の開発が切望されています。

認知症研究プロジェクトでは、こうした難題に長年にわたり挑戦し、研究を推進してきました。この度、2025 年度より新たな体制のもと、今までの知見を活かしながら、研究のさらなる加速を目指しています。

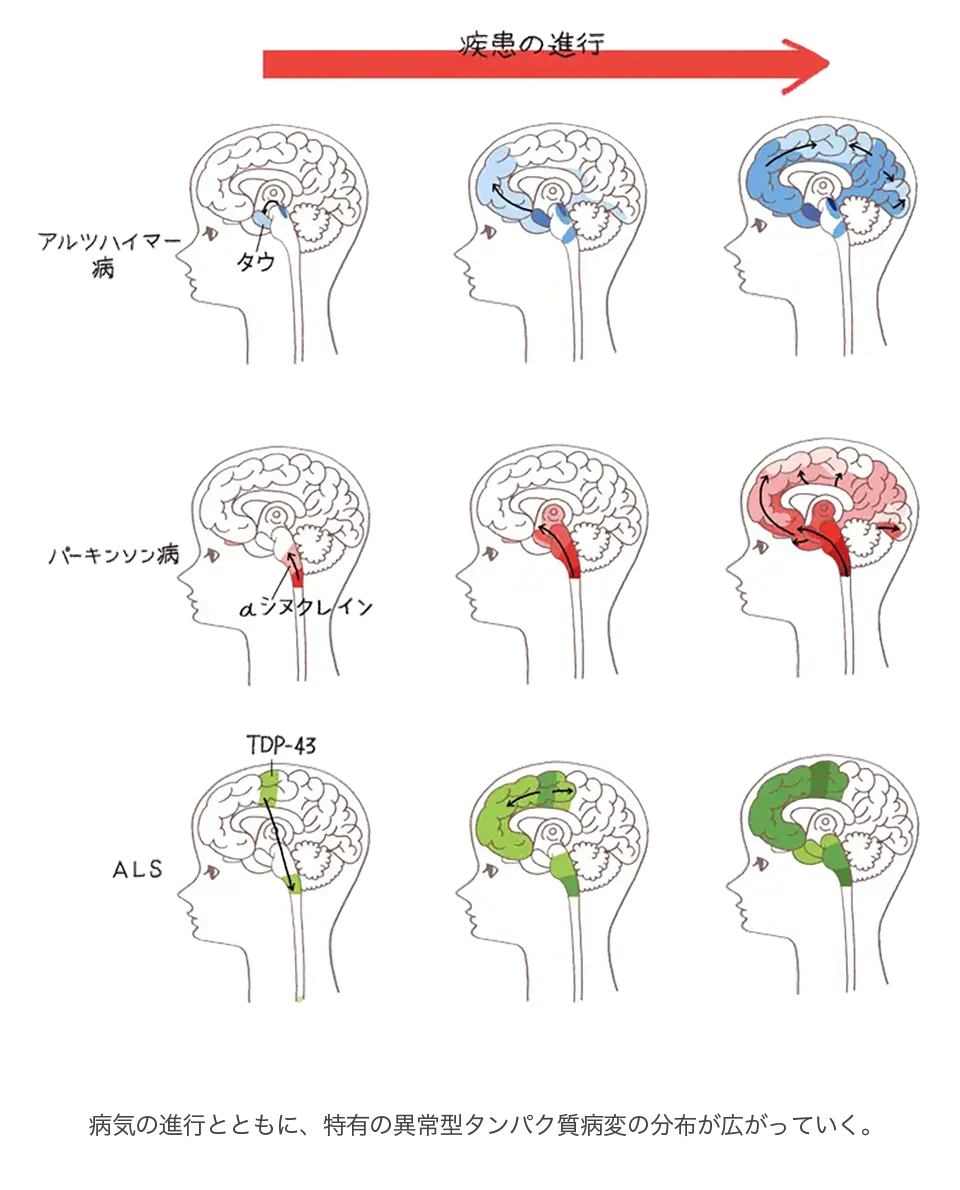

変性性認知症は、脳の神経細胞が徐々に変性して死に至り、記憶や思考・判断力などの障害を引き起こす進行性の病気です。その多くは細胞内に「異常タンパク質」が蓄積することが共通点となっており、タンパク質凝集体と呼ばれています。それらの凝集体を構成するタンパク質は病気によって異なり、アルツハイマー病では「タウ」、レビー小体型認知症やパーキンソン病では「αシヌクレイン」、前頭側頭葉変性症や筋萎縮性側索硬化症(ALS)では「TDP-43」といったタンパク質が、異常な線維状の構造をとって細胞内で蓄積・凝集します。その異常タンパク質の凝集が引き金となり細胞が変性して、最終的に細胞死が誘導されると考えられています。

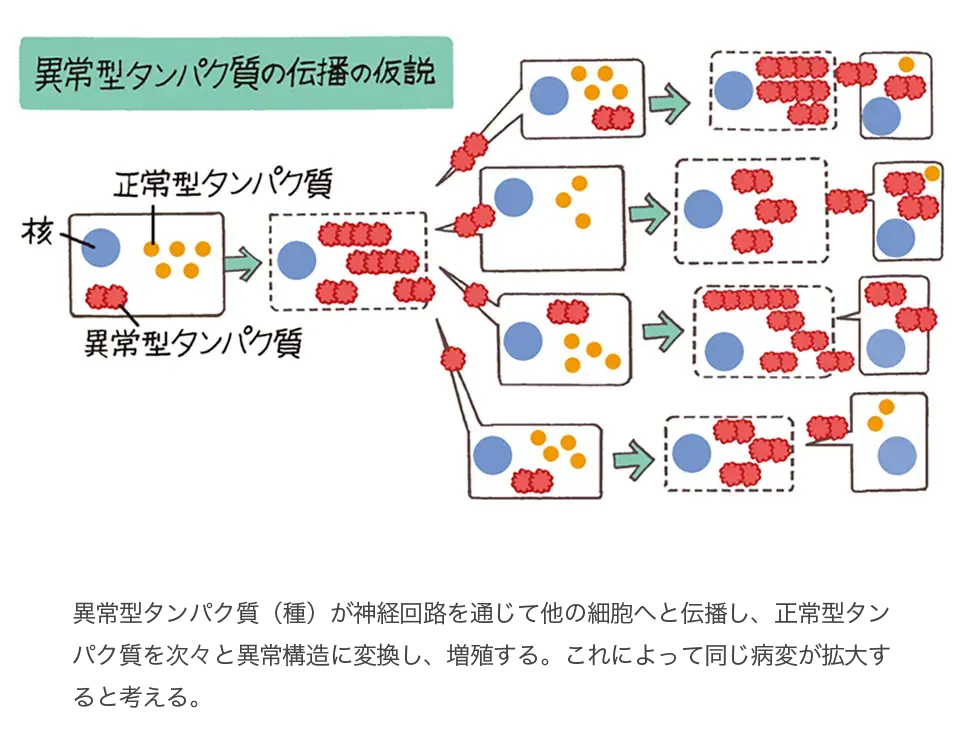

研究が進む中で、細胞内に蓄積する凝集体は「最初に凝集した場所以外」にも、ドミノ倒しのように連鎖的に脳内を拡がっていくことが分かってきました。つまり、最初はごく一部の細胞で凝集体が出現しますが、それが「種」として周囲の正常タンパク質に作用し、連鎖的に異常型(凝集体)へと変化させます。それらは、さらに神経細胞ネットワークを通じて、他の部位や細胞に伝播し、脳全体へと拡大することが分かってきました。この仕組みにより、従来の「老化による局所的な変化」だけでは説明できなかった症状の拡がりなどがより理解できるようになりました。

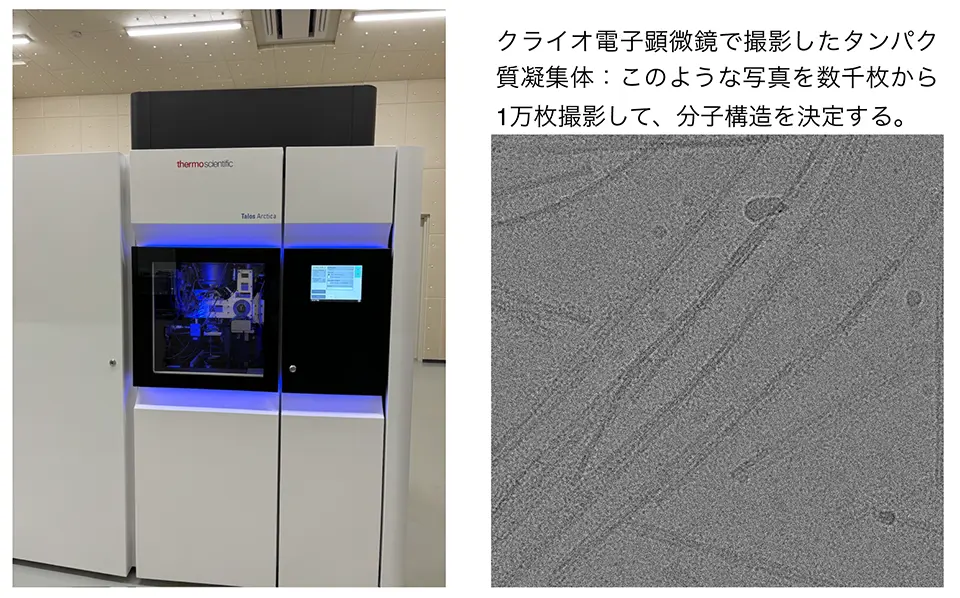

我々の研究プロジェクトの中核テーマは、「異常タンパク質凝集体はなぜ、どのように強い毒性や伝播性を持つのか?」という点です。その解明の鍵は、凝集体の構造にあることが最新の研究結果より明らかになってきました。クライオ電子顕微鏡(図 1)と呼ばれる最新鋭の解析装置を用いて、患者脳で蓄積するタンパク質凝集体の構造が次々と明らかにされています。例えば、アルツハイマー病の患者さんの脳ではタウタンパク質からなる凝集体が出現しますが、その構造はアルツハイマー病の患者さんならどなたでも同じ構造をしています。日本の患者さんでも海外の患者さんでも、同じ構造の凝集体が脳内に出現します。一方で、タウが脳内に蓄積する疾患は他にもあり、進行性核上性麻痺や基底核変性症という病気が知られていますが、これらの疾患の患者さんの脳に出現するタウ凝集体は、アルツハイマー病の患者さんの凝集体の構造と異なることが明らかになりました。つまり、脳内に出現する凝集体は病気ごとに構造が異なることが分かってきました。このような凝集体の分子構造単位での違いが、「同じタンパク質が凝集するのに、なぜ異なる疾患や病態が生じるのか?」を解き明かす手がかりとなりつつあり、世界中で研究が盛んに行われています。

本プロジェクトでは、異常タンパク質凝集体の形成機構や伝播メカニズムの解明を試み、さらにその機構に基づき以下のような治療法・予防法の基盤構築に挑んでいます。

臨床応用にはもうしばらく時間はかかりますが、基礎と応用をつなぐ研究を新体制のもとで活発に進めています。

さらに、タンパク質凝集体の性質や伝播メカニズムの研究は、ALS やパーキンソン病、多系統萎縮症など他の難病にも応用できます。早期異常タンパク質の検出や伝播遮断という発想は、多様な神経変性疾患の制圧にも役立つと期待され、今後さらに連携研究が広がっていく見通しです。

認知症は決して「特別な誰か」だけの問題ではありません。将来、ご自身やご家族など大切な方が直面するかもしれない身近な課題です。私たちの研究チームは、認知症の原因や進行のしくみを分子や細胞レベルから根本的に解明し、誰もが安心して年を重ね、自分らしく暮らせる社会を目指して日々研究を続けています。この研究はとても時間のかかる挑戦ですが、一歩一歩積み重ねていくことで、未来の希望につながると信じています。都民の皆さまにも、ぜひ認知症を「自分ごと」として関心を持ち、研究の歩みを見守り、応援していただけると幸いです。今後も社会に還元できる成果を目指して、努力してまいります。