こどもの脳プロジェクト 主席研究員 島田 忠之

慢性的なストレスは、うつ・不安状態を引き起こすことが良く知られています。慢性ストレスは、神経細胞の様々な部位の形態変化を引き起こすため、このことが神経細胞間の情報伝達効率の異常につながり、うつ・不安状態の誘発の一因となると考えられています。しかしながら、ストレスと神経細胞の形態変化を結びつける具体的なメカニズムについてはよくわかっていません。これまでに我々はNeuritin タンパク質が神経細胞の軸索分枝形成を促進することを明らかにしています。そこで本研究ではうつ・不安と深く関連することが知られているセロトニン神経について、その軸索形態や Neuritin との関係の解析を試みました。

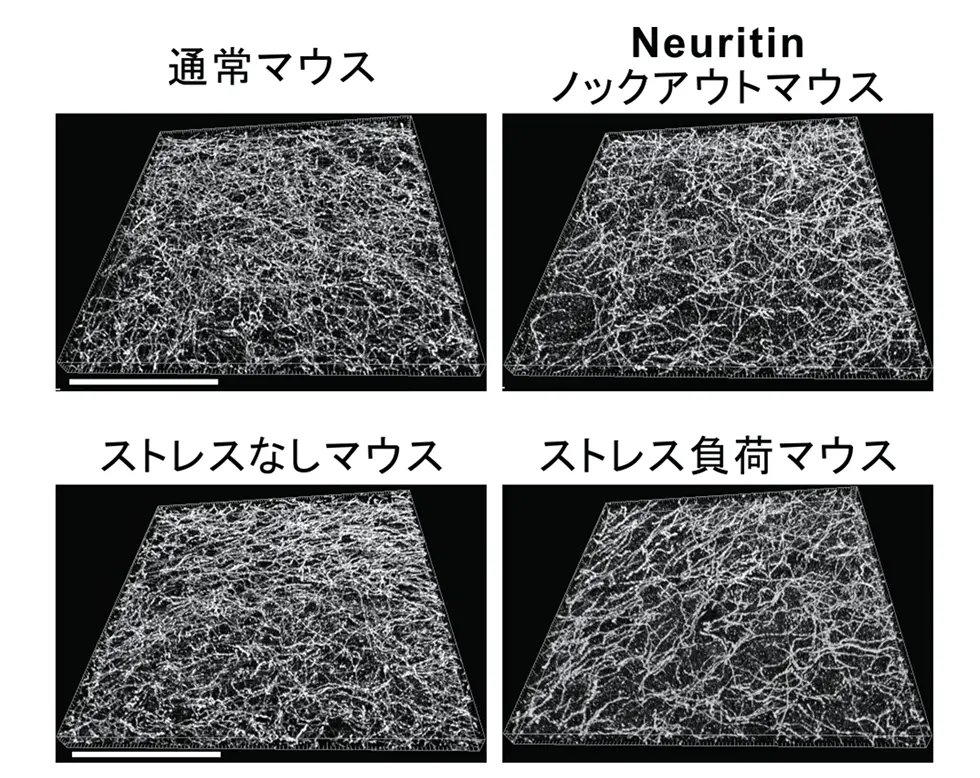

培養セロトニン神経を用いた実験では、培地中のNeuritin 量に応じて軸索分枝の数が増減していました。さらに、マウス脳を用いてセロトニン神経が軸索を投射する脳の領野である、前頭前野、扁桃体におけるセロトニン神経の軸索を観察したところ、Neuritin を持たないノックアウトマウスでは軸索の分枝形成頻度が低下していました(図1上)。続いてノックアウトマウスの行動試験を行ったところ、ノックアウトマウスではうつ・不安様の行動が観察されました。以上の結果から、Neuritin によるセロトニン神経軸索分枝形成の制御が、うつ・不安状態の誘発に関与していることが示唆されました。

そこで、慢性ストレスと Neuritin との関連を解析しました。すると、慢性ストレス負荷条件下では、脳内のNeuritin タンパク質の量が減り、脳の前頭前野、扁桃体において、セロトニン神経の軸索の分枝形成頻度と体積の割合が低下していました(図1下)。次に、人為的にNeuritin タンパク質の量を補い、ストレス負荷条件でもNeuritin が減少しないマウスの行動を観察したところ、ストレス負荷によるセロトニン神経の軸索分枝形成頻度の低下や、うつ・不安様行動が観察されなくなりました。すなわち、ストレス負荷により Neuritin タンパク質の量が減少し、その結果セロトニン神経の軸索分枝形成が低下し、うつ・不安状態の誘発が引き起こされるというモデルが考えられました。

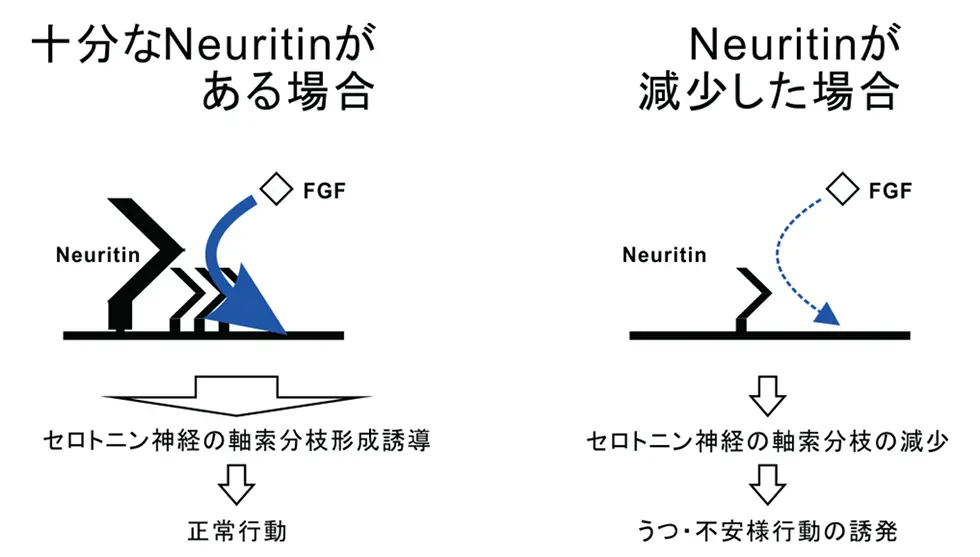

最後に、Neuritin がどのようにセロトニン神経の軸索分枝形成を引き起こすのか、そのメカニズムの解明を試みました。培養セロトニン神経を用いた実験から FGF シグナルによる軸索分枝形成に Neuritin が必要であることが示されました。そこでマウスに FGF シグナルの阻害薬を長期投与しました。すると、セロトニン神経の軸索分枝形成頻度が低下し、うつ・不安様行動が観察されるようになりました。すなわち、Neuritin が減少することで FGF シグナルが抑えられ、その結果としてセロトニン神経の軸索分枝形成が減少し、うつ・不安状態の誘発につながる可能性が考えられました(図2)。

Shimada T et al. Neuritin Controls Axonal Branching in Serotonin Neurons: A Possible Mediator Involved in the Regulation of Depressive and Anxiety Behaviors via FGF Signaling. Journal of Neuroscience, 2024, 44(41). doi: 10.1523/JNEUROSCI.0129-23.2024.