*開催報告の所属先名については、開催日時点のものです。

幹細胞プロジェクトリーダー原 孝彦

2024 年度の第7回都民講座を、中央大学理工学部生命科学科の岩館満雄准教授をゲスト講師にお迎えして、対面+オンラインのハイブリッド形式にて開催しました。近年、コンピューターが特定のアルゴリズムを用いて過去の膨大な公開情報を収集し、それらを統合して新たな著書、楽曲、機器等を産み出す技術=人工知能 Artificial intelligence (AI) に注目が集まっています。過去の都民講座受講者のアンケートにも、「AI に関する講演を聴きたい」との要望が多数寄せられていました。そこで、今回の都民講座では、薬の開発に AI を活用しようと試みている研究者に、現在の状況を教えて頂くことにしました。

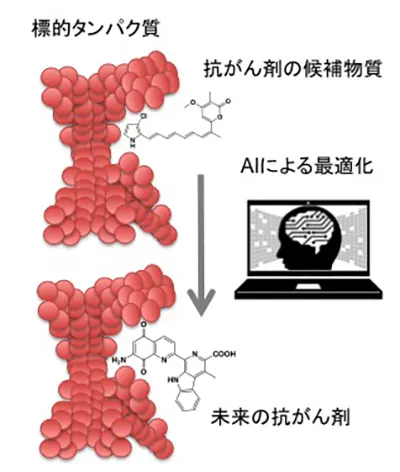

まず初めに、私が取り組んでいる急性 T リンパ芽球性白血病 (T-ALL) に対する治療薬の開発研究について紹介しました。T-ALL は特効薬がまだ開発されていない悪性のがんです。私の研究室では9年前に T-ALL 細胞を特異的に死滅させる天然化合物を発見し、有機化学合成によって、より薬効に優れた類縁化合物の創出に成功しました。しかし、これを薬として実用化していくためには、標的タンパク質との結合親和性を究極まで高める必要があります(図)。そのための有力な方法論が、AI による最適化です。

続いて、岩館准教授から AI による創薬の基礎と具体的なプロセスを解説して頂きました。創薬は AI の活用により新たな段階を迎えています。岩館博士が開発された「chooseLD」という AI ソフトウェアは、化合物の活性と標的タンパク質との結合親和性を高精度に予測することで、創薬の初期段階から有望な候補化合物を迅速に特定することができます。今回の講演では、chooseLD の技術的な詳細、実際の創薬への応用事例、そして今後の展望について紹介して頂きました。岩館研究室には、タンパク質の立体構造に基づいた薬の開発に興味を持つ優秀な大学院生が在籍しており、専門用語は難解だったものの、AI ソフトウェアの開発によって時代を変えていこうという意欲が十分に伝わるご講演でした。今回参加して下さった都民の皆様とともに、AI 創薬の方向性を学べた1時間であったと思います。