私たちの生活において、十分な睡眠がとれない、日中に急に眠気が襲う、あるいは決まった時間に眠ったり起きたりできない状態が続くと、集中力や判断力が低下し、仕事や学校に支障が出るだけでなく、交通事故や労働災害の原因にもなりかねません。

中でも「過眠症」と呼ばれる、日中に強い眠気に襲われる病気は、診断が難しく、社会的な認知もまだ十分とはいえません。代表的な過眠症としては「ナルコレプシー」や「特発性過眠症」が知られています。原因や仕組みも十分に解明されておらず、現在のところ、根本的な治療法はなく、症状を和らげる薬による対処が中心です。

このような睡眠障害の原因を明らかにし、患者さん一人ひとりに合った治療法を見つけていくことは、現代社会が直面する重要な課題のひとつです。

私たちはゲノム解析により、次に紹介する過眠症に関連する新たな遺伝子や、その作用の仕組みを明らかにしてきました。これらの成果は、過眠症が「怠け」などと誤解されがちな社会的課題の是正にもつながると考えています。

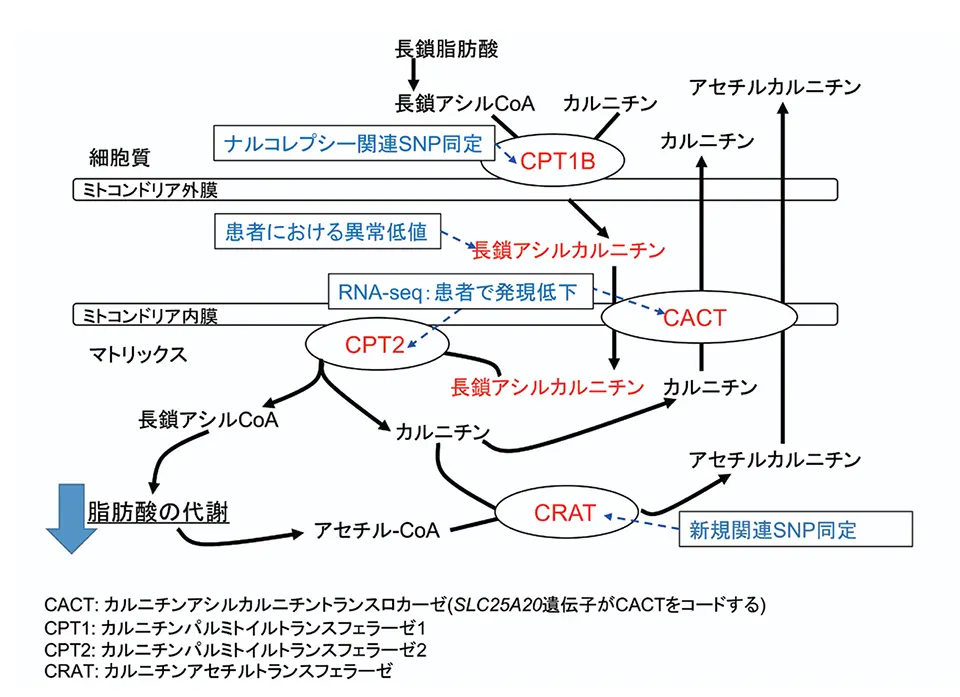

私たちが長年取り組んできた研究によって、CPT1B (カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ 1B)遺伝子にある一塩基多型(SNP、個体間においてゲノム DNA 上の1塩基が異なる現象)がナルコレプシーの発症と関わることを明らかにしてきました。私たち人間は、エネルギーを得るために脂肪酸を燃やして使っています。中でも、炭素の数が多い長鎖脂肪酸と呼ばれるタイプは、細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアに入るために、CPT1Bという酵素の働きが欠かせません(図1)。具体的には、 CPT1B により長鎖脂肪酸が長鎖アシルカルニチンになると、ミトコンドリアに入ることができるのです(これをカルニチンシャトルと言います)。ナルコレプシーを発症しやすい SNP のタイプでは、CPT1B の遺伝子発現量が低くなることを見つけました。そこで、実際に血液中のアシルカルニチンの濃度を測定したところ、ナルコレプシー群ではアシルカルニチンの濃度が、健常者群に比べて低下していることがわかりました。さらに、ナルコレプシー患者さんと健常者の血液中の mRNA を抽出し、網羅的な遺伝子の発現量を測定する解析を行いました。その結果、カルニチンシャトルに関わる遺伝子であるSLC25A20 遺伝子とCPT2 遺伝子の発現量が、ナルコレプシー群において低く、検出された1万個以上の遺伝子の中で、それぞれ2番目と5番目に統計的に有意な差があることがわかりました。睡眠と関係していなさそうな脂肪酸の代謝がナルコレプシーの病態に関連していることがわかってきました。このような血液中での変化が、脳の睡眠中枢にどのように影響を与えているかを解明することが今後の課題となります。

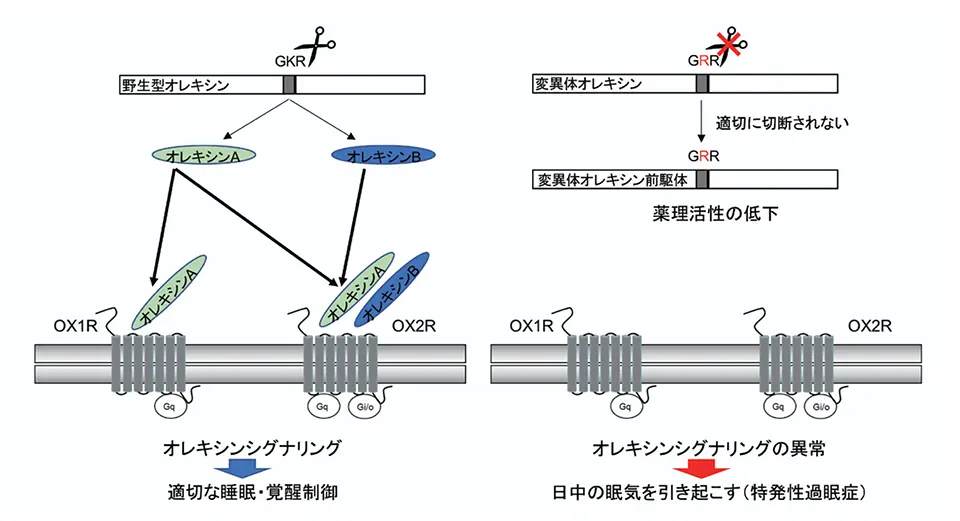

私たちは特発性過眠症の原因を探す研究も行っており、具体的には稀な変異を対象とした研究を実施しました。その結果、覚醒維持に重要な働きをするオレキシン遺伝子上のアミノ酸置換を伴う変異(68 番目のリシンがアルギニンに置き換わる)の頻度が、特発性過眠症群で有意に高く、この変異により発症リスクが5倍程度高くなることを明らかにしました。さらにこの変異により、オレキシンの働きが弱まることを示す結果も得られました。詳細は図2に示します。オレキシンシグナリングの異常はナルコレプシーに特有とされてきましたが、特発性過眠症の一部でもオレキシンシグナリングの異常が関与することを明らかにしました。現在、複数の製薬会社で開発が進められているオレキシン作動薬が、こうした特発性過眠症患者さんにも有効となる可能性があり、将来の個別化医療に寄与する成果です。

これまで私はゲノム解析を中心に研究を進めてきました。私たち睡眠プロジェクトでは、睡眠医学や動物睡眠研究の研究者が在籍しています。睡眠医学の研究に関しては、私たちは世界最大規模の睡眠検査データを保有しています。その膨大なデータを解析することで、眠気の新たな特徴を同定し、その土台となる要因を明らかにしようとしています。これにより正確な眠気の評価法が確立されれば、過眠症などの睡眠障害のタイプを正しく判別し、睡眠障害の早期発見や治療につながる新しい分類方法の確立が期待されます。動物睡眠研究に関しては、脳の神経活動やエネルギー代謝に加え、ストレスが睡眠に与える影響も動物実験で調べます。これにより、睡眠障害の仕組みを明らかにし、より正確な診断や新たな治療法の開発を目指しています。もちろん、ゲノム解析により、過眠症の原因を同定する研究も、これまで同様に継続します。

睡眠障害は、単なる疲労や気分の問題ではなく、遺伝的な素因や体内の分子メカニズムとも関わる「病気」として注目されています。私たちのチームは、最新のゲノム研究や動物モデルを用いて、その本質的な原因の解明に取り組んでいます。そして、こうした基礎研究から得られた知見をもとに、これまでにない診断や治療の選択肢を社会に還元することを目指しています。睡眠障害は、生活の質(QOL)や生産性にも深く関わる、非常に重要な課題です。

私たちは、一人ひとりがより良い睡眠を得て、安心して暮らせる社会の実現に貢献できるよう、これからも研究を進めてまいります。