連携大学院制度に関するお問い合わせは、メールにて随時受付けております。

daigakuin 【特定電子メール法に基づく表示】広告メール、迷惑メールの送信はお断りします。

【特定電子メール法に基づく表示】広告メール、迷惑メールの送信はお断りします。

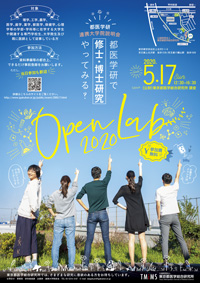

- 都医学研 連携大学院説明会 -

公益財団法人東京都医学総合研究所は、連携大学院制度を活用して、大学院生を積極的に受け入れています。

連携大学院説明会 (修士課程・博士課程)を開催しますので、ぜひご参加ください。

| 日 時 | 2020年5月17日(日)12:30~16:30 |

|---|---|

| 場 所 | 東京都医学総合研究所 2階講堂 (京王線 上北沢駅 徒歩12分/八幡山駅 徒歩18分) アクセスマップはこちら  |

| 対象者 | 理学、工学、農学、医学、歯学、薬学、獣医学、保健学、心理学等の学部・学科等に在学する大学生、大学院生及び既に医師として従事している方 |

| 申込方法 | お名前・現所属(大学名・学部・学科・学年)を記載のうえ、下記アドレスからお申し込みください。 daigakuin  【特定電子メール法に基づく表示】広告メール、迷惑メールの送信はお断りします。

【特定電子メール法に基づく表示】広告メール、迷惑メールの送信はお断りします。

|

| 時 間 | 内 容 |

|---|---|

| 12:30 − 13:00 | オープン (研究所紹介・ポスター閲覧) ※施設見学を希望される方は、12:30までにお越しください。 |

| 13:00 − 15:00 | 連携大学院制度説明 連携教官による講演 研究室紹介 連携大学院生の体験談 |

| 15:00 − 15:40 | ポスター説明 研究者・連携大学院生との懇談 |

| 15:45 − 16:30 | 研究室見学 |

| 16:30 | 閉会 |

◇サムネイルをクリックすると、各プロジェクトの紹介PDFがダウンロードできます。

佐伯研究室では、細胞内タンパク質分解の主要な担い手であるユビキチン・プロテアソーム系の基本的な作動機構についての研究を進めています。現在、ユビキチンに依存した液-液相分離、化学ツールによるプロテアソーム分解制御、プロテアソーム変異マウスの解析などオリジナリティの高い研究テーマを進めており、いずれも将来的には関連疾患の発症機構解明やユビキチン創薬に繋がる可能性があります。研究室スタッフは比較的若く、また、国内外の多数の共同研究者と一緒に研究を進めていますので、実験技術だけではなく多様な視点での研究を学ぶことが可能です。本プロジェクトでは最先端のタンパク質分解研究を行いたい学生さんを募集します。

アルツハイマー病、レビー小体型認知症、ALS等の認知症や神経疾患の発症機構を分子レベルで解明し、診断、治療に役立てることを目的とする研究を行っています。多くの認知症では、変性する部位に特徴的な異常病変が認められ、病気の発症や進行と密接に関係していることがわかっています。私たちは、実際の患者さんの脳、神経系で起こっている異常を、組織、生化学的に分析し、その変化を試験管、細胞、動物で再現するモデルを構築し、さらにどのように病態が形成されるのか病気の進行のメカニズムを解明し、進行を抑える薬剤や治療法、診断法を開発する試みを行っています。研究手法としては、分子生物学、細胞生物学、生化学、蛋白化学、プロテオミクス、免疫組織化学等です。

記憶は我々のアイデンティティを生み出す基となり、記憶を失ってしまった人は人格も、好みも変わった別人のようになってしまうことがあります。脳では記憶情報に応じた記憶回路がつくられ、これを必要な時に読み出すことが可能となっています。私たちの研究室では記憶回路がいつ、どのようにして作られ、どのような動作原理で働くのか?を明らかにしていきます。先ず分子遺伝学的手法に優れ、単純な脳構造を持つショウジョウバエを使って行動解析および細胞・回路レベルでの分子イメージングを行い、記憶回路が形成され、働く仕組みを分子の働きとして捉え、その成果を遺伝子導入・変異マウスなどの行動生理学的解析から検証します。

私たちは、被験者の方々からご提供頂いた血液を用いて、代謝産物の変化、遺伝子変異の有無やタンパク質機能などを調べることによって、統合失調症の原因解明とその予防、治療法の開発、さらには支援法の創出をめざしています。私たちは、「糖化(グリケーション)」を軸に、様々な発達疫学データも活用し、精神と身体の両分野にまたがる科学的エビデンスを集積することを進めています。患者さんが求めるニーズは、様々な社会的、経済的な要因、時代や文化的背景に応じて多様に変容しています。私たちは、精神疾患に対してどのように向き合うことが出来るのか、分子遺伝学、生化学、細胞生物学をはじめとした多面的視点から活動を行っています。

ヒトゲノムに内蔵された未知の情報を抽出すること、特にゲノムが遺伝子発現に及ぼす作用機序を明らかにすることを目指します。次世代シーケンサ等を用いたゲノムの機能測定と、計算機を用いた様々なデータの情報解析の両側から研究を進めていますが、そのいずれにも興味がある人、一方だけを集中的に取り組みたい人、どちらも歓迎です。楽しんで試行錯誤しながら、共に研究にとりくみましょう。

Non-Japanese students with high motivation and interests in genomics are more than welcomed. Don't hesitate to ask for details.