2025年1月22日

ゲノム医学研究センターの渡邊伸昌 主任研究員、川路英哉 副センター長と 東京都立多摩北部医療センターの杉原誠人 部長らの研究グループは、「巨細胞性動脈炎に関与する新たな遺伝子群を特定し、その責任細胞である多核巨細胞の特徴を解明」について Rheumatology (Oxford) に発表しました。

巨細胞性動脈炎に関与する新たな遺伝子群を特定し、

その責任細胞である多核巨細胞の特徴を解明

当研究所のゲノム医学研究センターの渡邊伸昌 主任研究員、川路英哉 副センター長、東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター・リウマチ膠原病科の杉原誠人 部長らの研究グループは、難治性疾患である巨細胞性動脈炎に関与する新たな遺伝子群を特定し、それらが果たす役割について新たな知見を得ることに成功しました。この成果は、巨細胞性動脈炎の発症や病態メカニズムの詳細な解明に貢献するとともに、新たな治療法や診断法の開発へ寄与することが期待されます。

この研究成果は2025年1月22日(水)に英国科学誌 『Rheumatology (Oxford)』 オンライン版に掲載されました。

論文情報

- <論文タイトル>

- “Tissue degrading and remodeling molecules in giant cell arteritis”

- <発表雑誌>

- Rheumatology(Oxford)

DOI:https://doi.org/10.1093/rheumatology/keae710

研究のポイント

- 巨細胞性動脈炎に関連する新たな遺伝子群を特定:原因不明で治療法が確立されていない指定難病「巨細胞性動脈炎」において、血管損傷やその応答に関わる特定の遺伝子群が発現していることを初めて明らかにしました。

- 多核巨細胞に特有の遺伝子の役割を解明:炎症を起こしている血管に存在する「多核巨細胞」には、マクロファージや破骨細胞に関連する遺伝子群が特徴的に発現していることを発見しました。

- 他の肉芽腫性炎症疾患との共通点を確認:巨細胞性動脈炎に特徴的な遺伝子群の一部が、高安動脈炎や結核性肉芽腫、サルコイドーシスなど、他の肉芽腫性炎症疾患でも共通して発現していることを突き止めました。

研究の背景

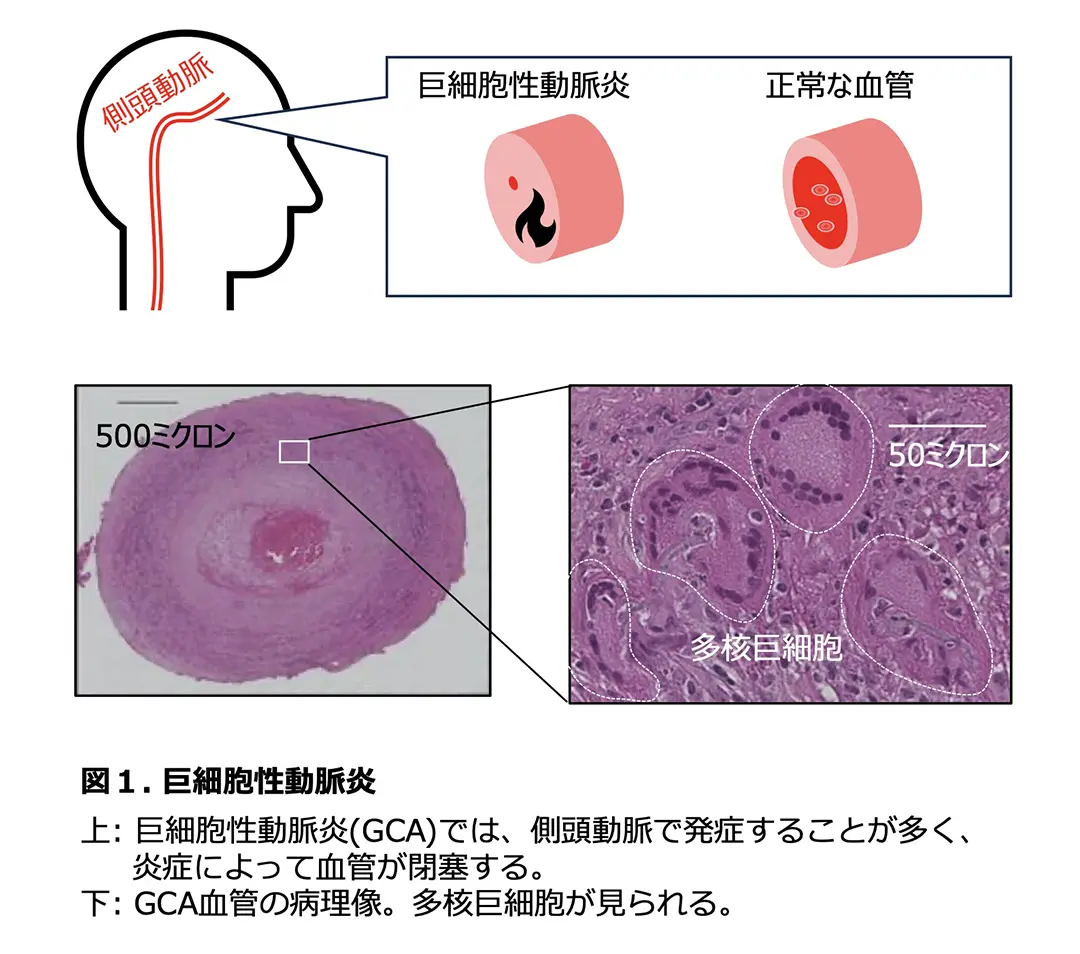

巨細胞性動脈炎(Giant Cell Arteritis、GCA)は高安動脈炎とともに大型血管炎に分類される血管炎症候群の一つです。特に側頭動脈(注1)に発症することが多く、原因不明で治療方法が確立していないことから指定難病(注2)に指定されています。組織病理学的には肉芽腫性炎症(注3)とされ、多くの症例で多核巨細胞(注4)が出現することが知られていますが、その発症や病状進行の原因については十分に理解されていません(図1)。

発症には遺伝的要因と環境要因の両方が関与しており、特に免疫システム(注5)の異常な活性化が主な原因と考えられています。この免疫反応による炎症は、血管そのものを損傷するだけでなく線維化(注6)を促進させ、血管の閉塞や虚血性(注7)の組織傷害を引き起こします。特に、眼動脈などが閉塞すると失明に至る可能性があるため、早期診断と適切な治療が重要です。

現在、治療では主に免疫抑制薬が用いられますが、これらは正常な免疫応答までも抑制してしまいます。そのためGCA特有の反応を標的とする新しい治療法の開発が求められており、これを実現するためには疾患の発症要因や進行メカニズムを詳細かつ正確に理解することが不可欠です。

研究の内容と成果

研究グループは、疾患の原因や進行メカニズムを分子レベルで明らかにするため、臨床検体を用いた網羅的な遺伝子発現解析(注8)に取り組みました。診断のために採取された浅側頭動脈の残余検体を用い、マイクロアレイ(注9)による測定を実施したところ、GCA血管は特徴的な遺伝子発現プロファイル(注10)を示すことが明らかになりました。この特徴的なプロファイルは組織病理所見と相関することが確認されました。また、特にマクロファージ(注11)や破骨細胞(注12)の機能に関連した遺伝子の発現が顕著に上昇しており、これらの ”GCA血管シグネチャー遺伝子群” がGCA血管の特徴をよく表していると考えられました。

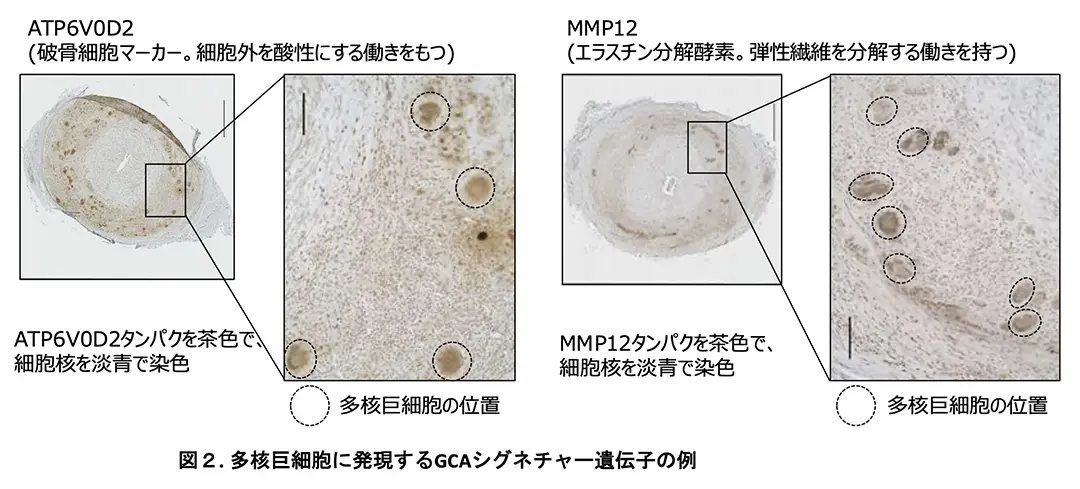

そこで、GCA血管シグネチャー遺伝子群の一部を対象に、これら遺伝子から産生されるタンパク質の局在をGCA血管組織において調べたところ、多くのものが多核巨細胞に検出されました(図2)。この結果は、GCA血管に特徴的な遺伝子発現は、多核巨細胞に由来することを示しています。

高安動脈炎や結核性肉芽腫、サルコイドーシスといった他の肉芽腫性炎症疾患との比較を行ったところ、GCA血管シグネチャー遺伝子群の一部はこれらの疾患でも有意に上昇していました。この結果は、肉芽腫性炎症疾患に共通する発症メカニズムが存在し、GCA血管シグネチャー遺伝子群の一部がそのメカニズムの一端を担っている可能性を示唆しています。

今後の展開

本研究の結果から、GCA血管シグネチャー遺伝子群を発現する多核巨細胞およびマクロファージが病態形成に重要な役割を果たしている可能性が示唆されました。さらに、これらの細胞や遺伝子産物は、GCAだけでなく他の肉芽腫性疾患とも共通する治療標的となる可能性も示唆されました。本研究の成果は、GCAの病態形成をより正確に理解する手掛かりとなると共に、侵襲性の低い臨床診断を可能にする分子マーカーや、革新的な治療法の開発へも寄与することが期待されます。

用語説明

- (注1)側頭動脈:

- 頭部に血液を送る頸動脈から枝分かれした動脈で、頭皮や顎、眼に血液を供給する血管に繋がっている。

- (注2)指定難病:

- 原因が不明のため治療方法が確立していない希少な疾病(難病)で、医療費助成の対象となっている疾患。

- (注3)肉芽腫性炎症:

- 多くが持続的な炎症反応によって引き起こされる免疫細胞が集積した状態。

- (注4)多核巨細胞:

- 多数の細胞核をもつ巨大な細胞。多くが疾患に伴い出現する。マクロファージが融合したものと考えられている。

- (注5)免疫システム:

- 我々の身体を病原微生物(ウイルスや細菌)から守るシステム。病原微生物を見つけ出し、見分け、攻撃(殺傷)する細胞やタンパク質から構成される。

- (注6)(組織の)線維化:

- (皮膚や肝臓といった)正常な組織が、コラーゲンなど繊維状のタンパク質を作る細胞によって置き換わった状態。元々の組織の機能が失われ、臓器の障害を起こす。

- (注7)虚血性:

- 酸素や栄養を届けるための血液供給が滞った状態。

- (注8)網羅的な遺伝子発現解析:

- ヒトの遺伝子全てについて発現レベル(働いている程度)を調べて解析する方法。

- (注9)マイクロアレイ:

- DNAチップとも呼ばれ、小さな基板を用いて”網羅的な遺伝子発現”を検出する方法。

- (注10)遺伝子発現プロファイル:

- ”網羅的な遺伝子発現解析”から見出された遺伝子発現全体の傾向(様式)。

- (注11)マクロファージ:

- 全身の組織に存在し、”免疫システム”、特に細菌などを取り込んで殺傷する生体防御において重要な働きをする細胞。

- (注12)破骨細胞:

- 骨の新陳代謝において、骨を溶かす役割を担う細胞。生理的な(健康な人にもみられる)"多核巨細胞"の一つで、"マクロファージ"から分化すると考えられている。

<共同研究グループ>

- 東京都医学総合研究所 ゲノム医学研究センター

副センター長 川路 英哉

主任研究員 渡邊 伸昌

主席研究員(研究当時) 原 雄一郎 - 東京都医学総合研究所 基盤技術支援センター

基盤技術研究職員 西藤 泰昌 - 東京都医学総合研究所 病院等連携支援センター

基盤技術研究職員 関山 一成

基盤技術研究職員(研究当時) 鴻江 真維 - 東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター リウマチ膠原病科

部長 杉原 誠人 - 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター リウマチ膠原病内科

部長 島田 浩太

医員 髙增 英輔

医員(研究当時) 喜瀬 高庸 - 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 リウマチ膠原病科

副部長 知念 直史

<本研究の主な助成事業>

本研究は、東京都医学総合研究所 病院等連携研究推進費支援等(2017~2020年度)、日本医療研究開発機構(AMED)ゲノム創薬基盤推進研究事業「RNA標的医薬創出に資する、疾患RNA分子完全長一次構造に関するデータ基盤の構築(研究代表者:川路英哉、23kk0305024)」、などの支援を受けて行われました。