2025年4月15日

社会健康医学研究センターの西田淳志センター長らと東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野の中西三春准教授の研究グループは「閉経が早い女性は認知機能の低下が進む可能性がある」についてAlzheimer’s & Dementia に発表しました。

閉経が早い女性は認知機能の低下が進む可能性がある

イングランド高齢者コホートのデータ解析から

発表のポイント

- 女性は男性と比べて認知症になるリスクが高いことが分かっていますが、性別や閉経(注1)による女性ホルモンの欠如と認知機能の関連は不明でした。

- 閉経が50 歳以上であった女性と比べ、閉経が40 歳未満であった女性は2年間で認知機能がより低下していることを明らかにしました。

- 男性は閉経が 50 歳以上であった女性と比べて、うつ症状(注2)は軽い一方で2年後の認知機能はより低下し、女性ホルモンの欠如が認知症リスクに関わることが示唆されました。

- 女性における認知症のリスク要因への対応を確立するために、今後、女性ホルモンと認知機能との関係が解明される必要があります。

論文情報

- <論文タイトル>

- “Associations between age at menopause, depressive symptoms, and cognitive function”

- <著者>

- 中西三春*、山崎修道、Daniel Stanyon、宮下光弘、中島民恵子、宮本有紀、小川朝生、安藤俊太郎、西田淳志

*責任著者:東北大学大学院 医学系研究科 精神看護学分野 准教授 中西 三春 - <発表雑誌>

- Alzheimer’s & Dementia

DOI:10.1002/alz.70063

URL: https://doi.org/10.1002/alz.70063

概要

女性は男性より認知症リスクが高いことが知られており、女性特有のリスク要因の解明が求められてきました。

東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野の中西三春准教授および当研究所 社会健康医学研究センターの西田淳志センター長らの研究グループは、イングランド高齢者コホート研究ELSAのデータを基に、閉経の年齢と認知機能との関連を調査しました。男性4,286人、女性4,726人を対象として、性別と閉経の年齢区分によって2年間の認知機能の変化に違いがあるかを検証しました。解析においては、うつ症状や他の認知症のリスク要因の影響を調整しました。解析の結果、閉経が50歳以上であった女性と比べ、閉経が40歳未満であった女性は2年間で認知機能がより低下していました。男性は閉経が50歳以上であった女性よりも、うつ症状が軽い一方で2年後の認知機能はより低下していました。本研究は、女性における認知症のリスク要因として、閉経による女性ホルモン減少や欠乏の影響を示唆する貴重な報告です。今後は、有効な対応策を確立するために、女性ホルモンが認知機能の老化にどのように影響するのかが解明される必要があります。

本研究結果は、2025年4月15日(火)午後8時(日本時間)に認知症とアルツハイマー病に関する専門誌、Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Associationにオンライン掲載されました。

研究の背景

認知症の人における男女比は2019年で女性が男性の1.67倍高く(GBD 2019 Dementia Forecasting Collaborators, Lancet Public Health 2022)、世界的に女性の方が男性よりも認知症のリスクが高いとされています。この認知症リスクの男女差は、女性の方が男性よりも長生きであることだけでは説明がつかないため、女性特有のリスク要因の解明が求められてきました。近年、有力候補のひとつとなっているのが、閉経による女性ホルモンの減少が認知機能の衰えを早めるという仮説です。

例えば2023年のイギリスの研究では、閉経が50歳以上だった女性と比べて、40-49歳や40歳未満で閉経した女性は認知症の診断を受けるリスクが高いことが示されています(Liao et al., eClinicaiMedicine 2023)。この研究では閉経が早かった群では脳の画像から灰白質(注3)が委縮し、白質病変(注4)が進んでいるという特徴もみられていました。イギリス・オーストラリア・スウェーデン・オランダの共同研究でも同様に、40歳未満で閉経した女性は50-52歳で閉経した女性と比べ、認知症の診断リスクが高いことが確認されています(Dobson et al., Age Ageing 2024)。

ただし閉経の年齢と認知症との関係を調べたこれらの研究では、認知症の診断の有無のみを評価していて、加齢に伴う認知機能の変化が閉経の年齢によってどう異なるのかは不明です。加えて、認知症のリスク要因でもあるうつ症状の影響が考慮されていません。うつ症状は閉経前後の更年期(注5)に現れるだけでなく、閉経が早い女性はうつ病のリスクがより高まるとされています。閉経が早いと認知症のリスクが高まるのは、女性ホルモンが減少するためなのか、うつ症状が重くなることの影響なのか、これまでの研究では明らかではありませんでした。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野准教授の中西三春(なかにし みはる)および当研究所 社会健康医学研究センター長の西田淳志(にしだ あつし)らの研究グループは、イングランド高齢者コホート研究ELSA(注6)のデータを基に、閉経の年齢と認知機能との関連を調査しました。男性4,286人、女性4,726人を対象として、閉経の年齢と性別の区分による2年間の認知機能の変動に違いがあるかを検証しました。

EELSAは2002-2003年の第1期調査以降、2年おきに対面インタビューと質問紙を組み合わせた調査を行っています。本研究では認知機能の検査が実施された第2-5期(2004-2011年)および8-10期調査(2016-2023年)に参加し、解析に用いる変数が全て得られた参加者を対象として抽出しました。認知機能の検査では見当識(注7)、直後再生(注8)、言語流暢性(注9)、遅延再生(注10)の4つの得点を指標として用いました。一般的に、高齢期の認知機能は加齢に伴って低下するため、X期調査(X=2, 3, 4, 8, 9)から2年後のX+1期調査にかけての指標の変化が性別や閉経の年齢区分で異なるか検証しました。解析ではX期調査のCES-D(注11)で評価したうつ症状の重さ、その他の認知症のリスク要因(婚姻状況、学歴、UCLA孤独感尺度(注12)で評価した孤独感、身体活動のレベル、喫煙、アルコール摂取量、肥満、高血圧症、糖尿病、脳卒中、悪性腫瘍)の影響を調整しました。

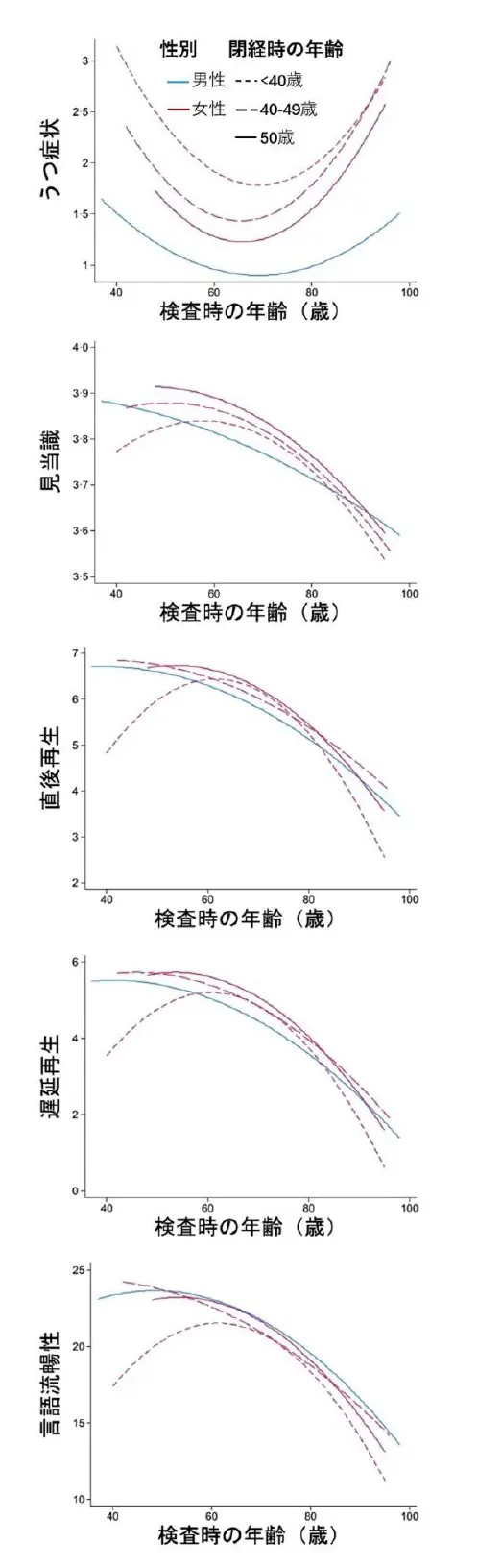

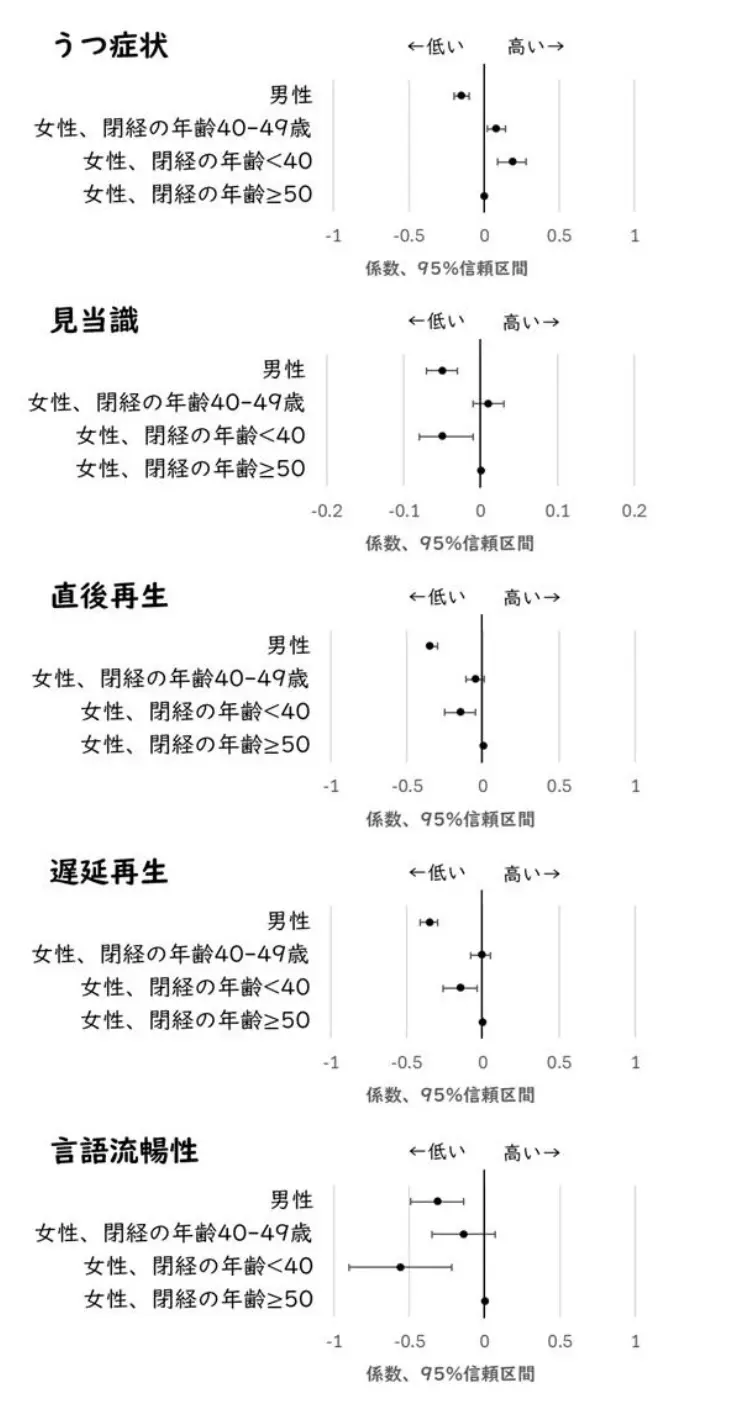

検査時の年齢ごとに認知機能の平均をみると、閉経が50歳以上であった女性と比べて40歳未満で閉経した女性はうつ症状が重く(P < 0.001)、認知機能の指標が低くなりました(P < 0.01; 図1)。男性は閉経が50歳以上であった女性と比べてうつ症状が軽い(P < 0.001)一方で、言語流暢性を除く3つの認知機能の指標は低くなりました(P < 0.001; 図1)。2年後の認知機能の変化に関する解析の結果、閉経が50歳以上だった女性と比べて、40歳未満で閉経した女性は4つの認知機能の指標がより低下していました(P < 0.01; 図2)。男性も閉経が50歳以上であった女性と比べて、4つの認知機能の指標がより低下していました(P < 0.001; 図2)。

追加の分析で、ホルモン補充療法(注13)の使用について回答した女性3,831人を対象に、ホルモン補充療法を使用の有無や開始の時期と2年後の認知機能の指標との関連を調べました。閉経前にホルモン補充療法を開始した人は使わなかった人よりもうつ症状が重かったものの、認知機能の指標では差はありませんでした。

今後の展開

本研究の結果では、うつ症状の影響を調整しても、閉経が早いことが認知機能の低下と関連していました。また男性は閉経が遅かった女性と比べ、うつ症状は軽かったにも関わらず認知機能は低下していました。これらのことから、女性ホルモンの減少や欠如が認知症のリスクに関わることが示唆されます。一方でホルモン補充療法の使用は認知機能の保持と関連を示さず、有効な対応策は明らかではありませんでした。なお本研究は遺伝的な認知症リスク要因であるAPOE-ε4(注14)の影響を調整していないこと、女性ホルモンのレベルを示す血液検査値等の生理学的データが無いことが限界としてあげられます。今後は、女性の認知症リスクに対する有効な対応策を確立するために、女性ホルモンが認知機能の老化にどのように影響するのかが解明される必要があります。

図1:性別と閉経の年齢区分別にみた、認知機能の検査時の年齢と指標の推移

対象者を①男性、②女性で閉経の年齢が40-49歳、③女性で閉経の年齢が40歳未満、④女性で閉経の年齢が50歳以上に分類した。X軸は認知機能の検査実施時の年齢、Y軸はうつ症状ないし認知機能の指標の点数を表す。一般的に、うつ症状は年齢に対してU字曲線、認知機能は逆U字曲線をとるとされていることから、本研究でもモデルに年齢の二次関数を当てはめている。

図2:性別および閉経の年齢区分による2年後のうつ症状と認知機能指標の変化

対象者を①男性、②女性で閉経の年齢が40-49歳、③女性で閉経の年齢が40歳未満、④女性で閉経の年齢が50歳以上に分類した。X+1期調査(X=2, 3, 4, 8, 9)のうつ症状および認知機能を、分類④を基準にして比較した。正の係数は指標がより高いことを、負の係数はより低いことを意味する。分類①~③の黒い点がそれぞれの係数(分類④は0に固定)を、ひげ付きの線が係数の95%信頼区間を表す。95%信頼区間は係数が95%の確率で存在する範囲をさす。95%信頼区間が0をまたぐ場合、その分類における認知機能の高低は分類④と比べて統計的に有意差があるとはいえない。X期調査の同指標をモデルに加えることで、単なるX+1期調査の値の比較ではなく、X期調査からX+1期調査にかけての2年間の変化を比較している。

認知症のリスク要因として、X期調査の以下の変数を調整した:うつ症状、年齢、年齢の二次関数、婚姻状況、学歴、孤独感、身体活動のレベル、喫煙の状況、アルコール摂取量、肥満、高血圧症の有無、糖尿病の有無、脳卒中の有無、悪性腫瘍の有無。

認知症のリスク要因として、X 期調査の以下の変数を調整した:うつ症状、年齢、年齢の二次関数、婚姻状況、学歴、孤独感、身体活動のレベル、喫煙の状況、アルコール摂取量、肥満、高血圧症の有無、糖尿病の有無、脳卒中の有無、悪性腫瘍の有無。

人によって調査に参加した回数(2–7)が異なるため、マルチレベルモデルを用いて調整した。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(JP23K21579, JP22KK0258)などの支援を受けて行われました。本論文は『東北大学2024年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業』によりOpen Accessとなっています。

用語説明

- 注1) 閉経:

- 月経が完全に停止した状態。加齢により卵巣からの女性ホルモンの分泌が停止することで起こる。1年以上月経がない場合に「閉経」と判断される。

- 注2) うつ症状:

- 気分が落ち込み、活動に対する興味や喜びが減少したりする症状。しばしば食欲や睡眠の障害などを伴う。

- 注3) 灰白質:

- 脳や脊髄などの中枢神経系において、神経細胞の細胞体が集まっている領域。

- 注4) 白質病変:

- 脳深部の神経線維が存在する部位(白質)に、栄養を送る血管の血流が不足することで生じる変化。

- 注5) 更年期:

- 閉経前の5年間と閉経後の5年間をあわせた10年間をさす。女性ホルモンがゆらぎながら減少することにより、のぼせ・ほてり・発汗などの身体的な症状にくわえて、気分が落ち込む・眠れないといった精神的な症状(更年期障害)が出やすい。

- 注6) イングランド高齢者コホート研究(English Longitudinal Study of Ageing, ELSA):

- イングランドの50歳以上の住民を対象とした縦断研究。2002-2003年の第1期調査以降、2年おきに対面インタビューと質問紙を組み合わせた調査を行っている。死亡等による脱落を補うため、途中でサンプル追加を実施しており、必ずしも全ての者が第1期調査から参加しているわけではない。

- 注7) 見当識:

- 日時に関する4つの質問で、自分がいる状況を正しく把握できているか確認する。

- 注8) 直後再生:

- 関連性のない10個の単語リストを読んで、その場で思い出す(声に出して言う)。

- 注9) 言語流暢性:

- 60秒以内に思いつく限りの動物の名称をあげる。

- 注10) 遅延再生:

- 直後再生の後に違う課題をして時間を置いてから、単語10個を思い出す。

- 注11) CES-D:

- Center for Epidemiologic Studies Depression Scale、本人の回答によりうつ症状の程度を評価する尺度。ELSAでは8項目版を使用し、0-8点の値をとる。

- 注12) UCLA 孤独感尺度:

- 主観的な孤独感を評価する尺度。ELSAでは3項目版を使用し、3-9点の値をとる。

- 注13) ホルモン補充療法:

- 更年期の身体的・精神的な症状を改善するために、主にエストロゲンという女性ホルモンを補う治療法。

- 注14) APOE-ε4:

- アポリポ蛋白Eを作り出すAPOE遺伝子型のひとつ。APOE遺伝子型ε4を多く持つほど、他の遺伝子型だけを持つのと比べてアルツハイマー病等の発症リスクが高まるとされている。