2025年8月4日

社会健康医学研究センター西田淳志 センター長らの研究グループは「思春期にオンラインゲームを不適切に利用すると抑うつ・不安・精神症・幸福度低下につながることを確認」についてCommunication Psychology に発表しました。

思春期にオンラインゲームを不適切に利用すると

抑うつ・不安・精神症・幸福度低下につながることを確認

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 成田瑞 室長、当研究所 社会健康医学研究センター 西田淳志 センター長、東京大学大学院医学系研究科 笠井清登 教授(同大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)らの研究グループは、思春期にオンラインゲームを不適切に利用すると、抑うつ・不安・精神症(幻覚や妄想のような体験)・幸福度低下などのメンタルヘルス不調につながることを確認しました。さらに注意欠如・多動傾向の強さが、オンラインゲームの不適切利用を経て、メンタルヘルスの不調につながることも示されました。

ここでいうオンラインゲームの不適切利用とは、中断するといらいらする、プレイ時間を減らすことができない、嫌な気分のときにプレイする、学業や人間関係に支障をきたす、のめり込みを隠すために嘘をつく、などの状態を指します。本研究では、因果関係を推定できる厳密なデータ分析法を用いて、オンラインゲームを不適切に利用し続けると、メンタルヘルス不調のリスクが高まることを確認しました。オンライン接続できるゲーム機やスマホが普及した現代社会においては、多くの若者が影響を受ける問題だと考えられます。オンラインゲームを楽しく遊べているうちは良いですが、上記のような不適切利用の傾向が見られる場合は、適切なサポートを受け、オンラインゲームから離れられるようにするなどの対策が重要と考えられます。

本研究成果は『Communication Psychology』に日本時間2025年8月4日午後6時にオンライン掲載されました。

論文情報

- <論文タイトル>

- “Problematic online gaming mediates the association between attention-deficit/hyperactivity and subsequent mental health issues in adolescents”

(思春期のオンラインゲームの不適切利用は、注意欠如・多動からメンタルヘルス不調への経路を媒介する) - <発表雑誌>

- Communication Psychology

URL:https://www.nature.com/articles/s44271-025-00296-5

DOI:10.1038/s44271-025-00296-5

研究の背景

オンラインゲームの不適切利用は、若者にしばしば見られる問題です。過去の研究ではオンラインゲームの不適切利用とメンタルヘルス不調の相関関係は示唆されていましたが、「因果関係」を説明できる研究は限られていました。そこで本研究では、因果関係を推定できる厳密なデータ解析を行い、思春期にオンラインゲームを不適切に利用すると、メンタルヘルス不調のリスクが高まるかどうかを検証しました。

研究成果

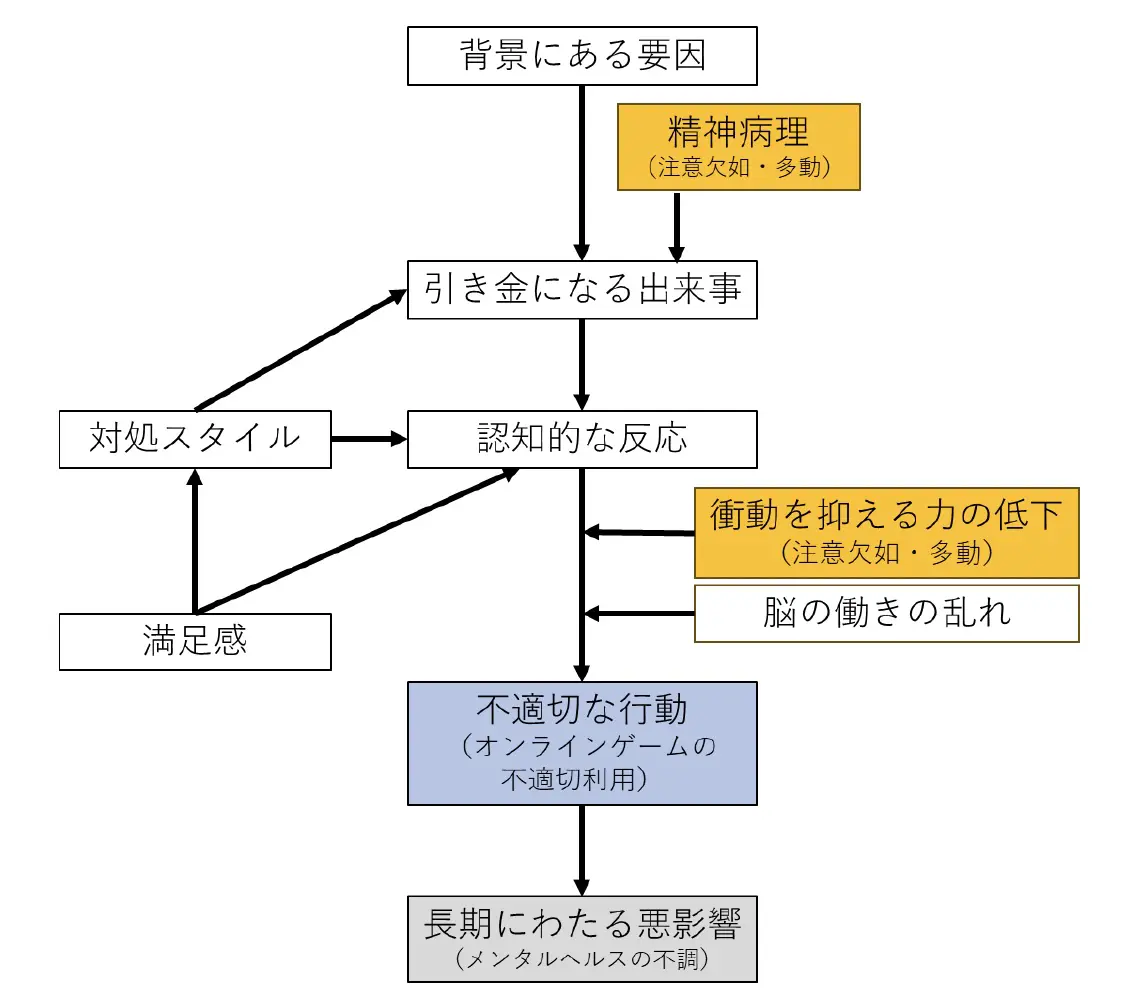

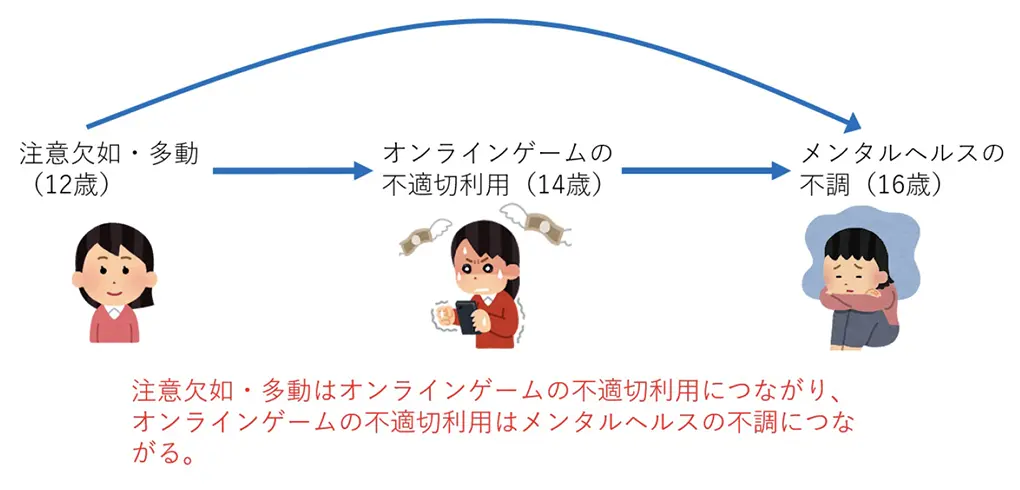

2002年から2004年に生まれた思春期児童 3,171人を10歳から追跡した調査(東京ティーンコホート調査:https://ttcp.umin.jp/ )のうち、12歳、14歳、および 16歳の3時点で調査したデータを用いて、以下の仮説を検証しました。①14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用と、16歳時点での抑うつ・不安・精神症・幸福度低下との関連、②12歳時点での注意欠如・多動と、14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用との関連、③14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用が、12歳時点での注意欠如・多動と 16歳時点での抑うつ・不安・精神症・幸福度低下との関連を媒介するか。これら3つの仮説を、二重ロバスト推定 1)や因果媒介分析 2)などの手法を用いて調べました。I-PACE モデル 3)という理論からは、注意欠如・多動が、オンラインゲームの不適切利用と相互作用して、メンタル不調に到りやすくなる可能性が示唆されているため、本研究でもこのようなメカニズムを検証しました(ここでは精神病理・衝動を抑える力の低下=注意欠如・多動;不適切な行動=オンラインゲームの不適切利用;長期的にわたる悪影響=メンタルヘルス不調)。

)のうち、12歳、14歳、および 16歳の3時点で調査したデータを用いて、以下の仮説を検証しました。①14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用と、16歳時点での抑うつ・不安・精神症・幸福度低下との関連、②12歳時点での注意欠如・多動と、14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用との関連、③14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用が、12歳時点での注意欠如・多動と 16歳時点での抑うつ・不安・精神症・幸福度低下との関連を媒介するか。これら3つの仮説を、二重ロバスト推定 1)や因果媒介分析 2)などの手法を用いて調べました。I-PACE モデル 3)という理論からは、注意欠如・多動が、オンラインゲームの不適切利用と相互作用して、メンタル不調に到りやすくなる可能性が示唆されているため、本研究でもこのようなメカニズムを検証しました(ここでは精神病理・衝動を抑える力の低下=注意欠如・多動;不適切な行動=オンラインゲームの不適切利用;長期的にわたる悪影響=メンタルヘルス不調)。

分析では、年齢、性別、BMI、知能指数、親の年収、近隣環境などの影響を取り除くよう、統計学的に調整しました。さらに、元々メンタルヘルス不調があった人は除外して分析しました。これにより、メンタルヘルス不調がオンラインゲームの不適切利用の原因である可能性(原因と結果の逆転)を厳密に防ぐようにしました。

上記の因果推論の手法を用いた結果、オンラインゲームの不適切利用が、2年後の抑うつ・不安・精神症・幸福度低下のリスクをそれぞれ 1.62倍、1.98倍、1.72倍、1.54倍に増加させることが示されました。また注意欠如・多動は、2年後のオンラインゲームの不適切利用に関連していました。さらに、注意欠如・多動とメンタルヘルス不調の関連のうち、12.3%~29.2%はオンラインゲームの不適切利用によって媒介されていました。

この研究が社会に与える影響

オンライン接続できるゲーム機やスマホの普及に伴い、我が国のオンラインゲームのプレイ人口は 25%程度と高い水準で推移しています。とりわけ若者はプレイ人口が多いため、本研究で示されたようなメンタルヘルス不調のリスクを認識しておく必要があると考えられます。この知見は特に注意欠如・多動傾向をお持ちの方にとって重要であり、オンラインゲームの不適切利用を控えることでメンタルヘルスの安定につながる可能性も示唆されます。オンラインゲームを楽しくプレイできているうちは良いですが、上記のような不適切な傾向が出てきたら、適切なサポートを受け、オンラインゲームから離れられるようにするなどの対策が重要と考えられます。

用語説明

- 1)二重ロバスト推定:

- 2つの異なる方法でバイアスに対処することで、どちらか一方の方法がうまくいかなくても、信頼できる結果を出せる推定法。観察研究で因果効果を推定する際に用いられる。

- 2)因果媒介分析:

- ある原因がどのような仕組みを通じて結果に影響を与えているのか、その “途中の道すじ”を明らかにする方法。本研究では、注意欠如・多動傾向の強さが、オンラインゲームの不適切利用を経由して、メンタルヘルス不調に影響を与えることを示した。

- 3)I-PACE モデル:

- インターネットやゲーム、SNS などの“使いすぎ”や依存的な行動が、なぜ起きるのかを説明するために作られた心理学の理論モデル。

本研究の主な助成事業

本研究は日本学術振興会(JP20H01777, JP20H03951, JP21H05171, JP21H05173, JP21H05174, JP21K10487, JP22H05211, JP23H03174, JP23H05472, JP24H00666, JP24H00917, JP25K20564, and JP24K16821)、東京大学(UTIDAHM および WPI-IRCN)、科学技術振興機構(JPMJPF2105)、厚生労働省(23AB1002)の支援を受けて行われました。