2025年3月19日

社会健康医学研究センターの山﨑修道副参事研究員、東京大学の笠井清登教授らは、英国ロンドン大学キングスカレッジのジェンマ・ノウルズ講師と共同で「思春期に男女のメンタルヘルス格差が拡大-日英両国の出生コホート研究から明らかに-」についてLancet Child and Adolescent Health に発表しました。

思春期に男女のメンタルヘルス格差が拡大

-日英両国の出生コホート研究から明らかに-

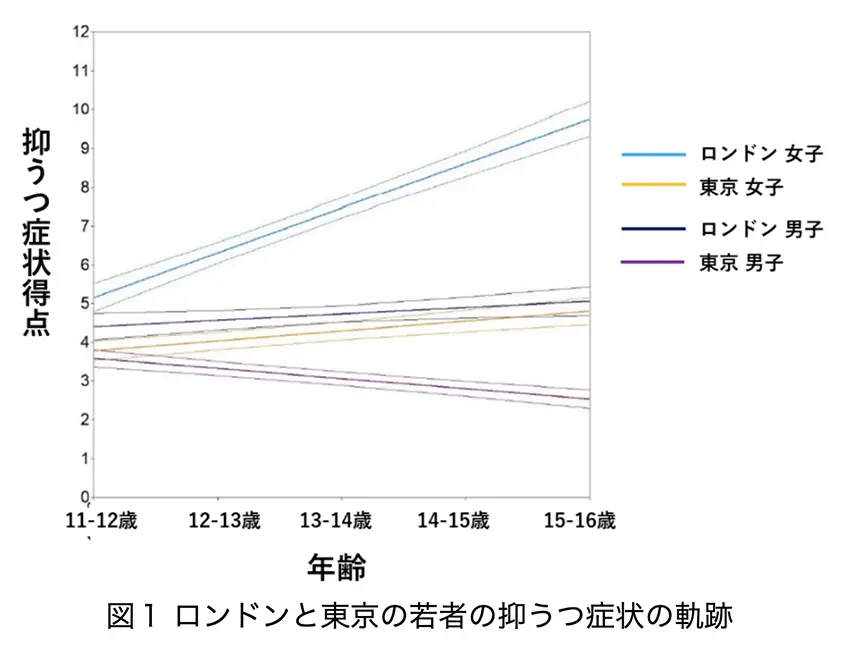

当研究所 社会健康医学研究センターの山﨑修道副参事研究員、西田淳志センター長、国立大学法人東京大学 大学院医学系研究科精神医学分野の笠井清登教授(東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)らは、英国ロンドン大学キングスカレッジのジェンマ・ノウルズ講師と共同で、日英両国の若者におけるメンタルヘルスの男女格差について国際比較研究を実施しました。その結果、1)女子の抑うつ症状は男子よりも重く、成長とともにその格差が拡大すること、2)男女間の抑うつ症状の格差は東京よりもロンドンの方が大きく、思春期に急激に広がることが明らかになりました。

本研究では、大規模思春期コホート研究1) である「東京ティーンコホート」と「ロンドンREACHコホート」のデータを、厳密な統計的手法により比較可能な形で分析しました。その結果、若者のメンタルヘルスにおける男女格差が、社会や文化の影響を大きく受けることが示されました。本研究は、メンタルヘルスの男女格差を解消するために、若者を取り巻く社会環境の改善が重要であることを示唆しています。

本研究には、両国のコホート調査に参加した若者自身も参加し、研究者と若者たちとの共同研究(コプロダクション(共同創造)2) )として進められました。この成果は、国際学術誌 Lancet Child and Adolescent Health(電子版)に日本時間2025年3月19日に掲載されました。

論文情報

- <論文タイトル>

- “Trajectories of depressive symptoms among young people in London, UK, and Tokyo, Japan: a longitudinal cross-cohort study”

(ロンドンと東京の若者における抑うつ症状の軌跡の男女格差:縦断クロスコホート研究) - <発表雑誌>

- Lancet Child and Adolescent Health

URL: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(25)00059-8

研究の背景

これまでの研究から、抑うつや不安などのメンタルヘルスの問題は、女性の方が男性よりも約2~4倍多く、特に思春期にその男女格差が顕著に現れることが分かっています。この格差は社会や文化の影響を受け、国や地域によって異なると報告されています。しかし、過去の研究の多くは1時点のみの横断研究であり、格差が現れ始める思春期早期から大規模な一般人口を縦断的に追跡した研究がありませんでした。また、異なる国で抑うつ症状を適切に比較できる形で測定出来ていたかどうかを検証した研究も不足していました。

そこで本研究では、ジェンダー平等の社会環境が大きく異なる東京(日本:ジェンダーギャップ指数149か国中125位)とロンドン(英国:同15位)の2つの大規模思春期コホートの縦断データを用いて、メンタルヘルスの格差の縦断的な軌跡を比較・検討しました。具体的には、「若者の抑うつ症状の成長に伴う軌跡の男女格差は、東京よりもロンドンの方が大きい」ことを、厳密な統計手法を用いて比較可能な形で検証しました。

研究の背景

東京都内在住の約3,000名を対象とした「東京ティーンコホート」では、参加者が10歳時点から追跡調査しています。同様に、ロンドン市内の中学校に在籍する約4,300名を対象とした「REACHコホート」では、11歳時点から追跡調査を行っています。本研究では、東京ティーンコホートの参加者の12歳、14歳、16歳時点のデータと、REACHコホートの同年齢時点のデータを用いました。抑うつ症状は、若者自身が質問紙に回答する形で測定しました。

まず、確認的因子分析3) を用いて、国や性別、年齢の違いにかかわらず、抑うつ症状のデータが比較可能な形で測定されていることを検証しました。その上で、ロンドンと東京の男女の抑うつ症状が、成長とともにどのように変化するかを潜在成長モデル4) で分析しました。

その結果、ロンドン・東京ともに、成長に伴い男子よりも女子の抑うつ症状が悪化し、男女のメンタルヘルス格差が拡大していることが明らかになりました。さらに、ロンドンの女子は、東京の女子に比べ、約4倍の速さで抑うつ症状が悪化していました(図1)。

社会的意義と今後の展望

本研究は、東京ティーンコホート及びREACHコホートの調査に参加した当事者である若者との共同研究(コプロダクション(共同創造))として進められました。本研究の結果を若者と研究チームとで議論したところ、若者の視点から見ると、ロンドンの若者は東京の若者よりも、若いころから大人としての役割や責任を引き受けることが多く、成人社会におけるジェンダーギャップをより早い年齢から経験していることが示唆されました。このことが、メンタルヘルスの格差の違いにつながっている可能性があります。

本研究の結果は、若者のメンタルヘルスの男女格差が社会や文化の影響を受けることを示しており、格差解消のためには若者を取り巻く社会環境を変えていくことが重要であると考えられます。

本研究の主な助成事業

本研究は、学術変革領域(A)『「当事者化」人間行動科学:相互作用する個体脳と世界の法則性と物語性の理解』(21H05171, 21H05173, 21H05174, 22H05211)、新学術領域研究『自己制御精神』(23118002)、『思春期主体価値』(16H06398, 16H06399)、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)、東京大学心の多様性と適応の連携研究機構 (UTIDAHM)、東京大学国際高等研究所(UTIAS)、科学技術振興機構 未来社会創造事業(JPMJMI21J3)、社会技術研究開発事業JST RISTEX(JPMJRS24K1)、文部科学省研究費補助金 JSPS KAKENHI (16HY06395, 16K21720, 16K15566, 17H05931))、英国ウェルカム財団(309118/Z/24/Z)、英国Economic and Social Research Council(ESRC:ES/S012567/1)、欧州European Research Council(ERC:REACH 648837)および東京都 の支援を受けて行われました。

用語説明

- 1) コホート研究:

- 特定の集団を複数の時点にわたって追跡調査する方法。本研究では、日英両国で、思春期の子どもの抑うつ症状を4時点にわたって追跡調査したデータを用いた。

- 2) コプロダクション(共同創造):

- 研究者や専門家だけでなく、問題の当事者自身が研究活動やサービス開発に対等の立場で参加する取り組み。本研究では、メンタルヘルス男女格差に関わる当事者である若者自身が、研究結果の意義を研究者と共に議論し、論文の共著者として参画した。

- 3) 確認的因子分析:

- データの中にある隠れた構造が、想定した通りのものかを検証する統計手法。本研究では、13項目で測定された抑うつ得点が1つの要因(因子)にまとまるかを確認した。また測定時期や性別が異なっても同じ構造を維持し、同じように測定されているかを検証した。

- 4) 潜在成長モデル:

- :時間の経過による変化を分析するための統計モデル。本研究では、抑うつ症状を4時点で測定し、その変化のスピードを分析した。