Jan. 2022 No.044

特集

Topics

開催報告

編集後記

Topics

脳血管と神経細胞に形の関係性を発見

~統合失調症での脳代謝(エネルギー)のアンバランスも示唆~

副所長糸川 昌成

たとえば、狭心症が心臓の病気ならば統合失調症はどこの病気でしょうかと聞かれたら、多くの人は脳の病気と答えるのではないでしょうか。現代人がこのようにして思いつく脳と心の関係は、300年ほど前には思いもつかなかった発想でした。江戸時代の医師、香川修庵(1683-1755年)が執筆した漢方医学書「一本堂行余医言」では、腹部あるいは胸から上昇する気の流れを精神疾患の原因と述べています。フィリップ・ピネル(1745-1826年)はフランスのビセートル病院の患者を鎖から解き放ったことで、近代精神医療の開拓者と評価されています。このピネルもまた胸腹部が原因と考えたようで、そこからリモートで脳に不調を引き起こすと考えました。

ところで、ヒトの脳は体重の50分の1程度の小さな臓器ですが、全身が必要とするブドウ糖の実に5分の1、酸素は4分の1という膨大なエネルギーを消費します。脳という臓器が、肝臓や肺と異なるもうひとつの特徴に、五感や運動ごと - 物を見る、音を聞く、手を握る、膝を曲げる - に特化した部品が場所別に - まるで地球儀の五大陸と七つの海のごとく - 配置されている点があげられます。必要な神経へ膨大なエネルギーを効果的に分配するために、活動中の神経は血流が増え、そうでない部分は減らすように神経細胞と脳血管が緊密に連携します。

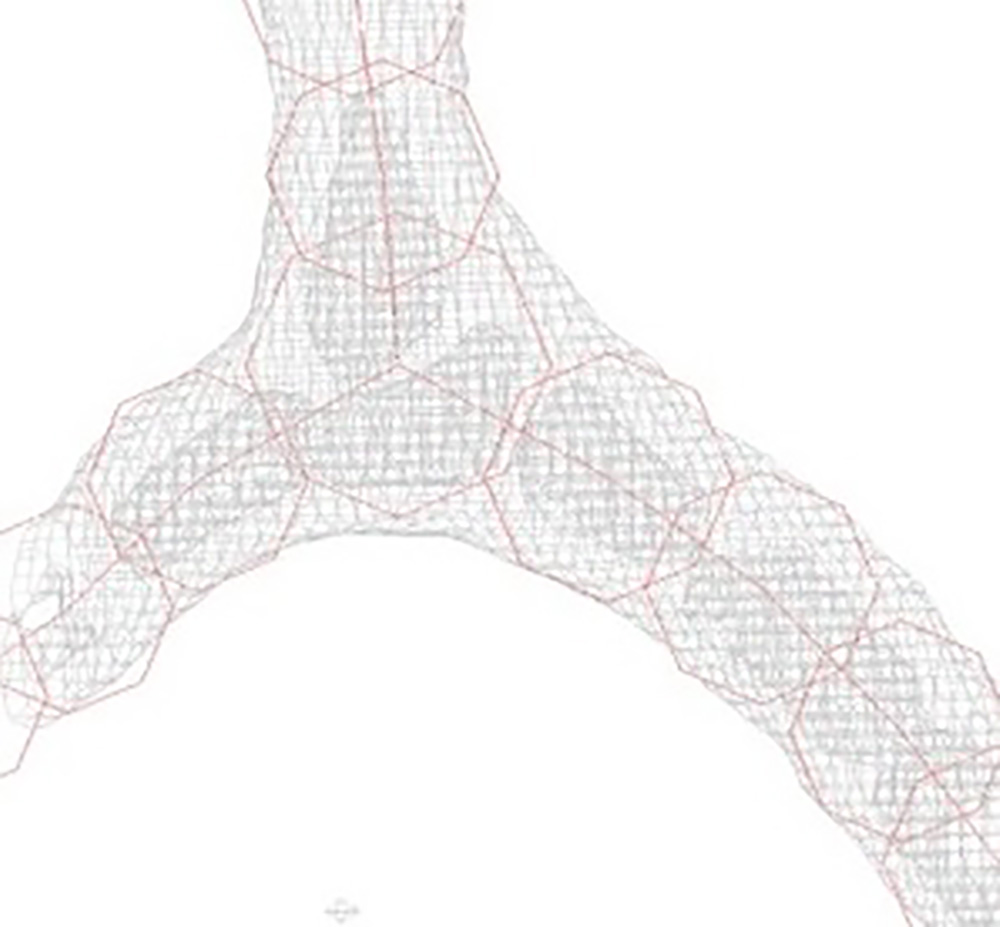

私たちは東海大学 水谷隆太教授、名古屋大学 尾崎紀夫教授らと共同で、ヒト死後脳標本を用いて神経細胞と脳血管を解析しました。1万分の1センチレベルまで詳細に解析した結果、神経細胞と脳血管の形には相関がある註1)ことを見出しました。生前に統合失調症を経験した脳標本と経験しなかった脳標本を比較すると、脳血管と神経の体積との関係に、両者で違いが示唆されました註2)。これらのことから、神経細胞と脳血管の連携 - エネルギーの有効な分配 - がうまくいったか否かが、病気の経験の有無と関連した可能性が考えられます。香川やピネルが原因と推定した「胸腹部から上がってくるもの」とは、エネルギー(ブドウ糖と酸素)だったのでしょうか。

- 註1:

- 神経細胞にはひも状の突起が何本も出ていて、別の神経細胞と電気的なシグナルのやりとりをして、これが五感や身体を動かす命令に関わります。ひも状の突起と脳血管の曲がり具合は有意に相関しました。

- 註2:

- 神経細胞のひも状突起は曲がり具合と直径が有意に相関しましたが、脳血管は曲がり具合に関わらず直径は一定のままでした。統合失調症を経験した脳標本では病気を経験していない脳に比べてひも状突起が有意に蛇行したので直径が細い神経が占める割合が多いと考えられます。蛇行に関わらず直径が一定の血管と蛇行で直径が細くなった神経突起の体積の差は、統合失調症のほうが病気を経験しなかった人より大きくなっている可能性が示唆されました。

脳の毛細血管をトレースした図を拡大したもの