2024年12月20日

社会健康医学研究センターの山口智史研究員、西田淳志センター長らは、「コロナ禍でも居心地の良い学校生活を送っている子どものメンタルヘルスは維持-平時から居心地の良い学校風土の構築が求められる-」について Psychological Medicine に発表しました。

コロナ禍でも居心地の良い学校生活を送っている子どものメンタルヘルスは維持

-平時から居心地の良い学校風土の構築が求められる-

社会健康医学研究センターの山口智史研究員、西田淳志センター長らは、大規模思春期コホートである東京ティーンコホートのデータを分析し、コロナ禍において子どものメンタルヘルスの悪化が問題視されていた状況の中にあっても、「居心地の良い学校生活を送っていた場合には、子どものメンタルヘルスの悪化を予防できていた」ことを明らかにしました。この結果は、居心地の良い学校環境が子どものメンタルヘルスを守る鍵であり、平時から居心地が良いと感じられる学校風土を構築しておくことの重要性を示しています。

この研究成果は、2024年12月20日(金曜日)8時(英国標準時)に国際学術誌『Psychological Medicine』(電子版)に掲載されました。

論文情報

- <論文タイトル>

- “Protective role of school climate for impacts of COVID-19 on depressive symptoms and psychotic experiences among adolescents: a population-based cohort study”

(思春期の子どもの抑うつ症状と精神病様症状へのコロナ禍の影響に対する学校の居心地の保護的役割:一般人口をベースとしたコホート研究) - <発表雑誌>

- Psychological Medicine

DOI: 10.1093/nar/gkae1047

URL:https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/protective-role-of- school-climate-for-impacts-of-covid19-on-depressive-symptoms-and-psychotic-experiences-among-adolescents-a-populationbased-cohort-study/F6914F46EE796E11A31C932228C45064

研究の背景

コロナ禍に子どものメンタルヘルスが悪化したことが、これまで世界中で報告されてきました。そして、このようなメンタルヘルスの悪化は、コロナ禍の行動制限等が引き起こした大きな社会環境の変化が原因だと考えられてきました。しかし、コロナ禍における社会環境の影響を具体的に検討した研究はこれまで行われていませんでした。そこで本研究では、コロナ禍前後での比較が可能な大規模思春期コホート研究1)である東京ティーンコホートを活用し、子どもの日常生活の中心となる学校の社会環境が、コロナ禍で子どものメンタルヘルスに与えた影響を検討しました。具体的には、「学校の社会環境が良い(学校の居心地が良い)」と子どもが感じている場合に、コロナ禍によるメンタルヘルスの悪化が抑えられるのか、という仮説を検証しました。

研究の概要

都内在住の約3000名を対象とした大規模思春期コホート研究(東京ティーンコホート)では、参加者が10歳の時点から追跡調査を継続しており、16歳時の調査が半分進んだ時点でコロナ禍が発生しました。そのため、参加者は16歳時調査をコロナ禍前に実施した群とコロナ禍中に実施した群に自然と別れることになりました。これら2つの群のメンタルヘルス指標(うつ症状および精神病様症状)の推移を比較することで、コロナ禍によるメンタルヘルスへの影響を厳密に調べることが可能となりました。本研究では、東京ティーンコホートを活用し、「学校の社会環境(学校の居心地)が良いと子どもが感じている場合に、コロナ禍によるメンタルヘルスの悪化が抑えられるのか」という仮説を検証しました。

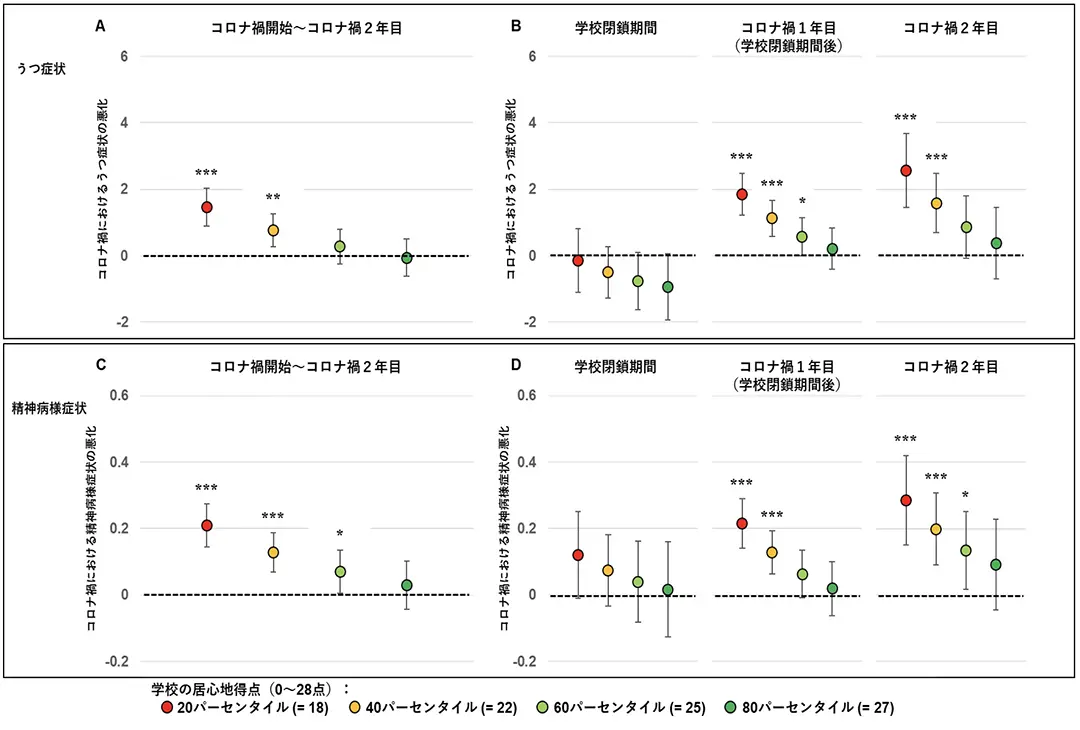

その結果、参加者全体としてはコロナ禍でメンタルヘルスが悪化した一方で、「学校の社会環境(学校の居心地)が良いと感じていた参加者ではこのようなメンタルヘルスの悪化が認められなかった」ことが明らかになりました(図参照)。

図 学校の社会環境(学校の居心地)とコロナ禍によるメンタルヘルスの悪化との関係

*印は統計的に有意な関連があったことを意味しています。学校の社会環境(学校の居心地)が良い場合にはコロナ禍による子どものメンタルヘルスの有意な悪化が認められませんでした(図の緑印)。社会的意義と今後の展望

本研究は、「学校の社会環境(学校の居心地)が良いと感じている子どもでは、コロナ禍においてもメンタルヘルスの悪化が認められなかった」ことを世界で初めて明らかにしました。この結果は、コロナ禍のような非常時においても、居心地の良い学校環境が子どものメンタルヘルスを守る鍵であり、平時から「居心地が良い」と感じられる学校風土を構築しておくことの重要性を示しています。東京都医学総合研究所では、現在、東京都と連携しながら、「学校の居心地向上検証プロジェクト」に取り組んでおり、子どもたちが「居心地が良い」と感じられる学校風土の構築を効果的に実践できる方法を開発しています。本研究の結果を踏まえたこのプロジェクトを通して、子どものメンタルヘルスをより良い状態で維持できる社会環境づくりに貢献していきたいと考えています。

主な助成事業

本研究は、学術変革領域(A)『「当事者化」人間行動科学:相互作用する個体脳と世界の法則性と物語性の理解』(21H05171, 21H05173, 21H05174, 22H05211, 24H00917)、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)、東京大学心の多様性と適応の連携研究機構 (UTIDAHM)、東京大学国際高等研究所(UTIAS)、科学技術振興機構 社会技術研究開発事業JST RISTEX(JPMJRS24K1)、文部科学省研究費補助金 JSPS KAKENHI (20H01777, 20H03951, 21K10487, 23H05472, 23H03174, 24H00666, 24K16821))および東京都 の支援を受けて行われました。

用語説明

- 1) コホート研究:

- ある集団を複数時点にわたって追跡調査する方法。本研究では、思春期の子どものうつ症状と精神病様症状を4時点にわたって追跡調査したデータを用いた。