2024年12月25日

脳機能再建プロジェクトの西村幸男プロジェクトリーダーと京都大学の梅田達也 准教授らの研究グループは「無意識的な反射を予測して、身体の動きを制御している―運動制御の新たな神経メカニズムを解明―」について Science Advances に発表しました。

無意識的な反射を予測して、身体の動きを制御している

―運動制御の新たな神経メカニズムを解明―

概要

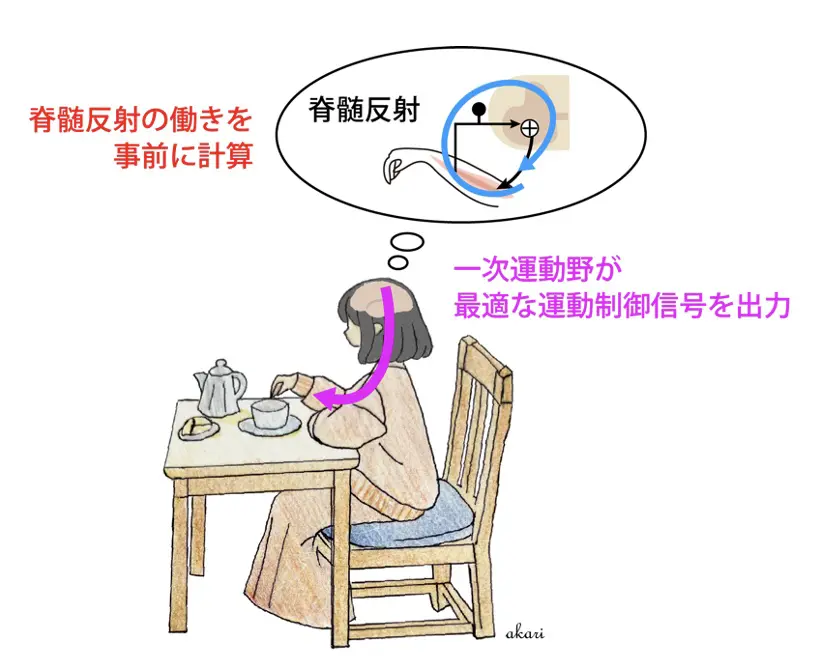

私たちが手でカップを取るように身体を動かすとき、脳からの指令だけでなく、筋肉や皮膚からの信号が脊髄を通じて生じる「反射」が、身体の動きを支えています。この反射は「脊髄反射」と呼ばれ無意識のうちに筋肉を動かす仕組みです。しかし、この無意識的な反射が働く一方で、どのようにして身体の動きを意識的にコントロールしているのか、その仕組みはこれまで明らかにされていませんでした。

京都大学大学院医学研究科脳統合イメージング分野の梅田達也 准教授(前所属:生理学研究所 認知行動発達機構研究部門研究員、国立精神・神経医療研究センター神経研究所 モデル動物開発研究部室長)と当研究所 脳機能再建プロジェクトの西村幸男プロジェクトリーダー(前所属:生理学研究所 認知行動発達機構研究部門准教授)の研究グループは、脳の運動を司る「一次運動野」が筋肉を直接動かすだけでなく、脊髄反射を活用して筋肉の動きを制御していることを見つけました。今回の研究で、脳が脊髄反射のタイミングや影響を事前に計算して、身体の動きを効率的、かつ正確にコントロールしていることが明らかになりました。今回の成果は、ヒトの運動制御のメカニズムに関する基本的な理解を深めるとともに、リハビリなどの医療分野やヒト型ロボット開発などに新しい道を切り開く重要な一歩です。

本成果は、2024年12月18日(現地時刻14時)に、国際学術誌「Science Advances」にオンライン掲載されました。

- 脳の運動を司る「一次運動野」が筋肉を直接動かすだけでなく、脊髄反射を活用しても筋肉の動きを駆動していることを明らかにしました。

- 脳は、脊髄反射のタイミングや影響を事前に計算して、最適な運動制御信号を出力していました。

- 意識的な運動制御と無意識的な反射作用を統合する新たな運動制御の仕組みを打ち出しました。

論文情報

- <論文タイトル>

- “Future spinal reflexis embedded in primary motor cortex output”

(未来の脊髄反射は一次運動野からの運動出力信号に組み込まれている) - <著者>

- 梅田達也、横山修、鈴木迪諒、兼重美希、伊佐正、西村幸男

- <発表雑誌>

- Science Advances

DOI: 10.1126/sciadv.adq4194

URL:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq4194

1. 背景

人間や動物が手や腕を正確に動かすためには、脳と末梢の神経系が協力し合う必要があります。脳には「一次運動野」と呼ばれる部分があり、ここから脊髄を介して筋肉へ送られる指令により、私たちは思い通りに身体を動かせています。一方で、筋肉や関節には身体の動きに応答するセンサー(筋紡錘や腱受容器などの感覚受容器)があります。身体が動いてこれらのセンサーが応答すると脊髄に感覚入力が送られ、筋肉の動きを反射的に調整します。この仕組みのおかげで、私たちは意識しなくても素早く反応したりすることができるようになっています。私たちの日常生活では、環境の変化や予測できない状況に対応するために、脳と脊髄がタイミングよく協力する必要があります。例えば、障害物を避けて腕を素早く動かしたり、重い荷物を持つ際に力を微調整するような動きには、脳の指令と脊髄反射の連携が欠かせません。しかし、これまで、脳と脊髄反射の働きについては長い間、別々に研究が進められてきました。そのため、これらがどのように連携して身体の動きをコントロールしているのかは十分にわかっていませんでした。

2. 研究手法・成果

この研究では、サルが手や腕を動かすとき、脳と脊髄がどのように連携して手や腕の動きをコントロールしているのかを調べました。サルの脳、感覚受容器、筋肉の活動を同時に記録するための方法を開発し、手や腕を動かすときの情報の流れを分析しました。

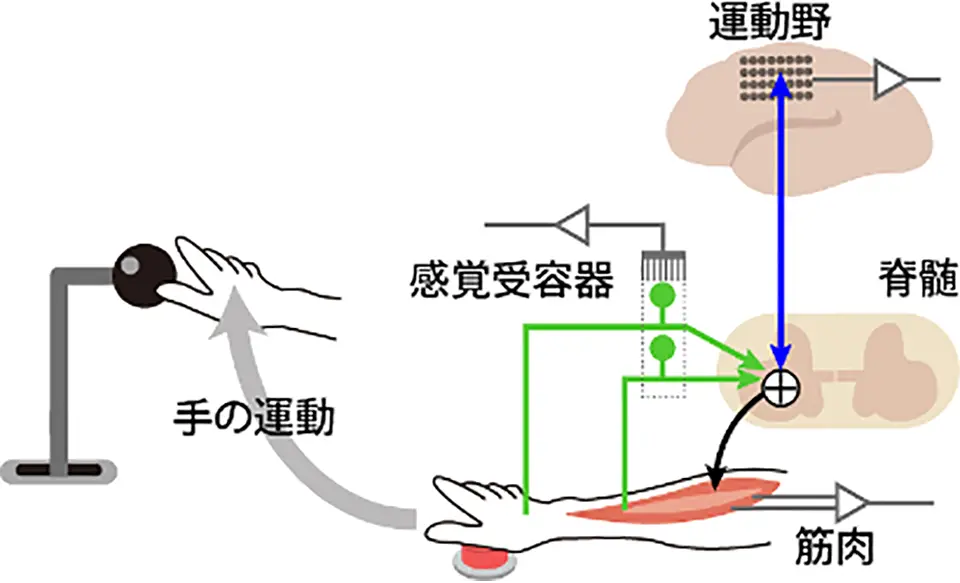

具体的には、2頭のサルの感覚受容器に細かい電極を埋め込む方法を開発しました。そして、サルが手を伸ばしてレバーを引くときに、感覚受容器がどのように活動しているのかを記録しました(図1)。さらに、運動野に、薄いシート状の電極を埋め込み、脳の信号(皮質脳波)を測定しました。そして、手から肩にかけての10個以上の筋肉にも細い電極を取り付け、筋肉が動く様子を同時に記録しました。

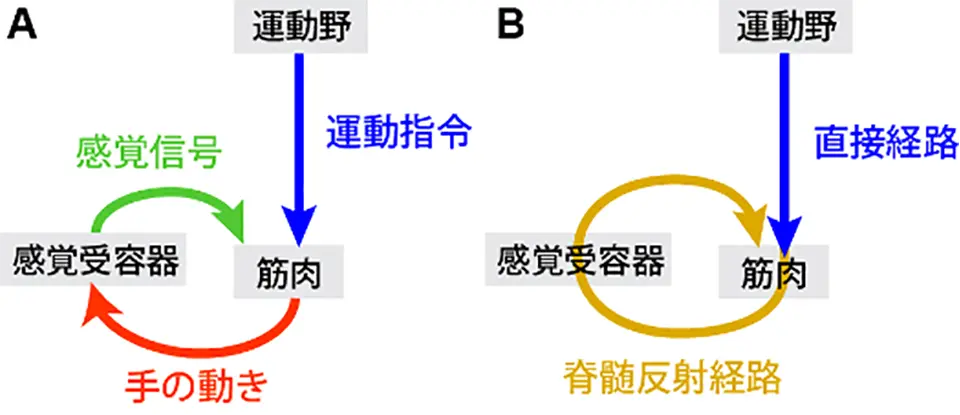

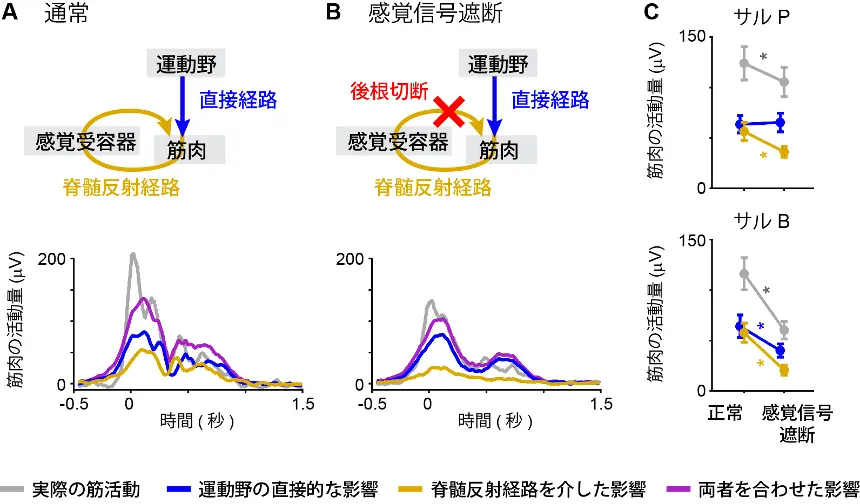

図2Aに示すように、運動野が手の動きについての指令を出すと、その指令は脊髄を通じて直接筋肉に伝わり、身体を動かします(青矢印)。一方、身体が動くと、筋肉や皮膚にある感覚受容器が反応し、感覚信号を発生させます(赤矢印)。この感覚信号は脊髄に送られ、筋肉の動きを無意識のうちに調整します(緑矢印)。

この信号の流れをまとめると図2Bで示すようになり、運動野の指令は筋肉に直接働きかけるだけでなく、感覚受容器を通る脊髄反射経路(橙色)を利用して筋肉の動きを制御している可能性が示唆されます。その仮説を検証するために、運動野や感覚受容器の活動が筋肉にどのような影響を与えているのかを数理モデル解析手法を用いて調べました。

図1:感覚受容器・運動野・筋肉の活動の同時記録の模式図

サルがホームボタンから手を伸ばしてレバーを引く運動をしているときに、皮質脳波(運動野)・感覚受容器・筋肉の活動を同時に記録しました。

図2:運動野から筋肉への信号の流れ

(A) 運動野からの指令で筋肉が動き、その動きで引き起こされた感覚受容器の感覚信号が更に筋肉の動きを促します。(B) Aでの信号の流れをまとめると、運動野からの信号は脊髄反射経路を経由して、筋肉に信号を送ると考えられます。

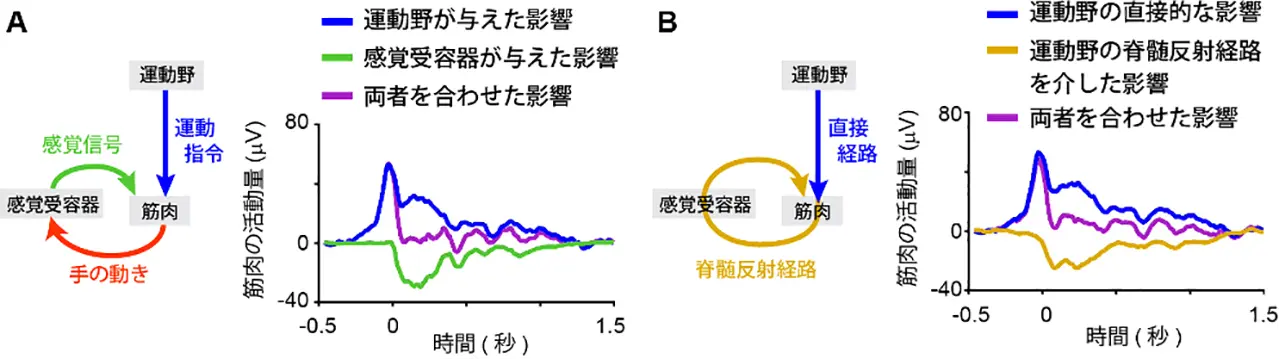

まず、運動野や感覚受容器の活動が筋肉に与える影響の大きさを「影響度W」として数値化しました。その後、その数値を基にして、運動野や感覚受容器の活動が筋肉の動きにどの程度寄与しているかを分析しました(図3A)。さらに、運動野が直接経路と脊髄反射経路を介して筋肉に与える影響をそれぞれ計算しました(図3B)。その結果、運動野が脊髄反射経路を介して筋肉に与えた影響は、感覚受容器が筋肉に与えた影響と同等であることが明らかになりました。また、運動野の中でも一次運動野の信号が、感覚受容器の活動と最も似た影響を筋肉に与えていました。これは、一次運動野の活動が感覚受容器を介して筋肉に再び影響を与えていることを示しています。

図3:感覚受容器が筋肉に与える影響と運動野が脊髄反射経路を介して筋肉に与える影響は相同である。

(A) 運動野と感覚受容器が筋肉に与えた影響の時系列パターン。手が動き始めた時点を0としています。(B) 運動野が直接経路と脊髄反射経路を介して筋肉に与えた影響の時系列パターン。感覚受容器が与えた影響と脊髄反射経路が与えた影響の時系列パターンが似ていることがわかります。

次に、一次運動野が感覚受容器を通じて筋肉の動きを実際に生み出しているのかを調べました。そのために、脊髄から筋肉へと伝わる感覚信号を人工的に遮断する実験を行いました(図4)。この状態でサルに手を伸ばしてレバーを引く動作をさせ、一次運動野と筋肉の活動を同時に記録しました。実験の結果、感覚信号が遮断された後、筋肉の動きが通常よりも弱くなることが確認されました。さらに、この筋力低下は、一次運動野が脊髄反射経路を通じて筋肉に与える影響が減少したことが主な要因であることが明らかになりました。これらの結果から、通常の状態では一次運動野の活動が感覚受容器を通じて筋肉の動きを作り出していることが示されました。

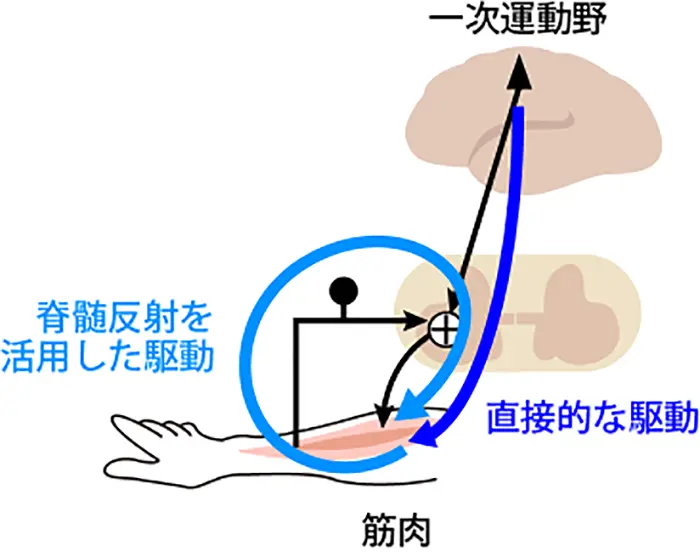

この研究から、一次運動野は筋肉を直接動かすだけでなく、脊髄反射を利用して筋肉の動きを作り出していることがわかりました(図5)。感覚信号を遮断して脊髄反射が働かなくすると身体の動きが正確でなくなることから、脳は脊髄で無意識に起きている反射の働きを予測し、その情報を取り入れることで、より正確な動きを実現していることが明らかになったのです。

図4:感覚信号を遮断すると、運動野が脊髄反射経路を通じで筋肉に働きかけることができなくなった。

(A) 運動野が直接経路と脊髄反射経路を通じて筋肉に与えた影響の時系列パターン。(B) 感覚信号を脊髄に伝える後根を切断すると、運動野が脊髄反射経路を通じて筋肉に与えた影響が減少しました。(C) 筋活動や運動野が与える影響を測定した結果。

図5:一次運動野が筋肉の動きを制御する様式の模式図。

一次運動野が筋肉を直接動かすだけでなく、脊髄反射を活用して筋肉の動きを駆動していました。3. 波及効果、今後の予定

今回の研究で明らかになった脳と脊髄の連携についての新しい視点は、運動制御における脳の役割の理解をさらに深めることにつながります。特に、これまでは脳が筋肉の動きをどのようにして制御しているかについて脊髄反射の影響を考慮していなかったため、うまく説明できる理論がありませんでした。そこで、今回の発見により、脳がどのように「未来の反射」を計算して動きに組み込むのかを説明する革新的な理論が構築される可能性があります。この研究により、脳が多くの筋肉を適切に制御し、精密で正確な身体の動きを生み出す仕組みについて、これまで以上に理解が進むでしょう。

脳が脊髄反射の働きをあらかじめ予測して運動をコントロールしていることから、予測が適切に行えない場合には運動障害が生じる可能性があります。例えば、年を取ると筋力低下などによる運動機能の変化を適切に見込めずけがをするように、私たちの脳が末梢での働きを適切に見積もることができず運動障害が生じることは大きな問題です。将来的に、脳が脊髄や筋肉、感覚神経で行われる脊髄反射を見積もる仕組みがより詳細にわかることで、このような運動障害に対する新しい治療法やリハビリテーション方法の開発が期待できます。また、年をとっても運動制御能力を維持できるトレーニング法の開発にもつながることが考えられます。

4. 研究プロジェクトについて

本研究は下記の支援を受けて実施されました。

- 梅田達也:AMED PRIME「マルチセンシング」、武田科学振興財団ライフサイエンス継続研究助成、メドトロニックERI

- 伊佐正:科研費 基盤研究(A)予測誤差により脊髄損傷後の巧緻運動の機能回復が駆動される神経機構の解明(19H01011)、新学術領域研究(研究領域提案型)生体構造の再構成による超適応機構の解明と潜在適応力低下防止への挑戦(19H05723)

- 西村幸男:科研費 若手研究(A)人工神経代替装置によるニューロリハビリテーション法の開発(23680061)、 新学術領域研究(研究領域提案型)多次元生体信号記録法による手探りの神経機構の解明(25135733)、JSTさきがけ人工神経接続によるブレインコンピューターインターフェイス、AMED脳プロBMI による運動・感覚の双方向性機能再建、ムーンショット 身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放(JPMJMS2012)

用語解説

- ※1 感覚受容器:

- 皮膚や関節、筋肉にある器官で、それぞれ、皮膚への触覚・温度刺激、関節の動き、筋肉の伸びに対して応答し、この器官とつながっている神経線維に信号が伝わる。感覚受容器の細胞体は脊椎横の後根神経節と呼ばれる組織に集まっている。本研究では、後根神経節に剣山様の多電極アレイを埋め込んで、神経活動を記録した。

- ※2 皮質脳波:

- 頭蓋内記録で記録された脳波。頭蓋で記録した脳波よりも神経活動を反映する高周波振動を含んでいる。

- ※3 脳情報解読技術:

- 機械学習を用いて脳、感覚受容器、筋肉の活動情報からその関連性を読み取り評価する情報解析技術。

<研究者のコメント>

「脳の運動野が筋肉を制御する仕組みや、脊髄反射がどのように働くかについては、これまで数十年にわたって研究され、多くの知見が積みあがってきました。しかし、これらの2つがどのように連携しているのかは長い間謎のままだったため、脳がどのように身体を動かしているのかについての理解は不完全でした。その一つの理由は、身体を動かしている動物の感覚受容器の情報を直接記録する技術がなかったことにあります。今回の研究は、この技術を開発することから始まりました。この一連の研究は、研究がスタートしてから、15年という時間をかけて完結することができました。感覚受容器が脊髄に送る信号と、運動野が筋肉を制御する信号が、同じように筋肉の動きに影響を与えていることがわかったときの興奮は、今でも鮮明に記憶に残っています。この研究では、脊髄反射による無意識的な信号処理と、大脳皮質が司る意識的な運動制御を同時に調べました。これにより、人間がどのように身体を正確に動かしているのか、その仕組みの本質に迫ることができると考えています。」(梅田達也)